川普25%的汽車關稅,讓中國因禍得福

川普親手將全球汽車工業的鑰匙送到了中國手上。

自4月2日起,美國將對進口汽車開始徵收25%的關稅。這無異於朝著還沒有被中國完全主導的新能源汽車產業鏈砍了重重一斧頭。此舉將重挫日韓汽車及電池、零部件企業。

下周新關稅生效後,最大的輸家將是日本和韓國。日韓汽車佔美國進口汽車數量的1/3,佔北美之外進口汽車數量的2/3。(墨西哥和加拿大雖然仍受關稅影響,但將獲得部分豁免。)

這兩個國家對電動汽車的發展至關重要,因為韓國和日本的公司2024年生產了超過1/4的電動汽車電池,使它們成為唯一能和中國分庭抗禮的對手。美國和歐洲企業幾乎不佔任何份額——本月初最有力的競爭對手瑞典電池一哥Northvolt AB破產了。

如果想讓製造業工作崗位回流美國腹地,打擊這兩個亞洲盟友是一種奇怪的做法。

2023年,韓國是美國新項目最多的投資國,一共簽署了215億美元的綠地工廠投資協議。與此同時,日本花了幾十年時間在美國組建了最大的外國直接投資資產組合,資產規模達7830億美元,約佔其總投資的15%。

前總統拜登推動建立屬於美國本土的清潔能源供應鏈,為美國和日韓的盟友關係增添了助力。

韓國三傑LG新能源、三星SDI和SK On已承諾投資540億美元,建了從密歇根州南部到佐治亞州一共15家電池工廠。根據美國回流倡議組織(Reshoring Initiative)2024年的一份報告,自2021年以來,動力電池佔回流美國就業崗位的一半以上。

美國三大——通用汽車公司、福特汽車公司和 Stellantis都與這三家韓國公司中的一家合作生產電動汽車電池,特斯拉則與日本松下建立有合資工廠。

如果美國汽車業像其高管宣稱的那樣想要擁有一個電動汽車的未來,離不開這些日韓電池企業。

但現在,這些都因新關稅前景未明。

1 贏家?

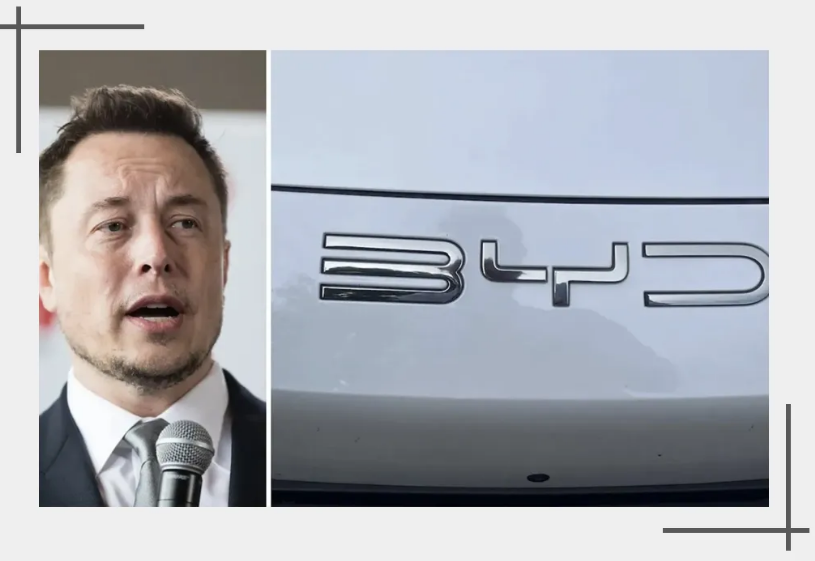

幾十年來,經濟學家們一直堅持認為,貿易戰中沒有贏家。然而,馬斯克似乎把這句格言完全顛倒了。

2024年1月,這位特斯拉億萬富翁警告稱,如果不徵收巨額關稅,美國的電動汽車行業根本無法擊敗中國。14個月後,川普對全球汽車行業徵收25%的關稅,馬斯克發現自己進入了贏家圈。

馬斯克當時告訴股東:“我們的觀察是,中國汽車公司是世界上最具競爭力的汽車公司。如果不設定貿易壁壘,它們幾乎會摧毀世界上大多數其他汽車公司。”

儘管中國有許多電動汽車成功案例,但馬斯克顯然瞄準了比亞迪。2024年底,就在川普準備再次入主白宮時,比亞迪的銷售額突破了1000億美元大關,在收入上超越了特斯拉。

比亞迪在早期得到了華倫·巴菲特的支援,通過精明的電動汽車和混合動力汽車戰略吸引客戶。

川普的汽車關稅為馬斯克帶來了多年來最好的新聞。特斯拉在德克薩斯州和加利福尼亞州擁有大型工廠,生產其在美國市場上銷售的所有汽車。

CFRA Research分析師加勒特·尼爾森 (Garrett Nelson) 表示,特斯拉是“受影響最小”的汽車巨頭。特斯拉已經宣稱自己是“最美國製造的汽車”。

TD Cowen的埃蒂·邁克利(Itay Michaeli)同意特斯拉是關稅戰中的“相對贏家”。

邁克利說:“特斯拉是相對受益者,因為它擁有100%的美國生產、大量美國採購,而且Model Y競爭的是中型跨界車市場,而該市場近50%的車輛可能會受到關稅影響。”

與此形成鮮明對比的是,從德國大眾汽車公司到韓國現代汽車公司,再到美國通用汽車公司的汽車製造商都處於連帶損害區。

德意志銀行的分析師指出,“考慮到汽車組裝設施的位置,特斯拉和福特似乎受到的關稅影響最小,儘管福特在進口發動機方面面臨著風險的增加。通用汽車在墨西哥的風險敞口最大。”

東京也不高興。豐田汽車是全球最大的汽車製造商,其銷售的汽車中約有一半出口到美國市場。儘管豐田在印第安納州、肯塔基州、密西西比州和德克薩斯州設有龐大的工廠,並在阿拉巴馬州和西弗吉尼亞州設有大型發動機廠,儘管日本嚴格遵守川普第一任期時與日本達成的自由貿易協定,一個重要問題是:新關稅對美國消費者的信心造成了影響。

即使有人可以像川普那樣爭辯說,這些關稅將促進對美國製造業的投資,從而提高汽車行業的效率,但迷失方向的不利影響可能更為嚴重。

諮詢公司Edmunds洞察主管傑西卡·考德威爾(Jessica Caldwell)表示:“對於短期內應對價格上漲的消費者來說,未來收益的承諾可能遙不可及。至少目前是這樣。”

高盛分析師馬克·德萊(Mark Delaney)尼認為,川普剛剛將進口汽車的價格提高了5000美元—15000美元。由於供應鏈傳導,本地製造的汽車成本可能會飆升8000美元。

韋德布什證券公司的分析師們認為,川普決定徵收的稅款“對美國消費者來說幾乎是一個難以接受的令人費解的數字”。

韋德布什證券公司的分析師丹尼爾·艾夫斯(Daniel Ives)表示,可以肯定的是,“我們仍然相信這是某種形式的談判,這些關稅可能會改變。”但他補充說,就目前而言,汽車行業正處於相當混亂的狀態。

此外,新關稅還有招致報復的風險。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱川普的關稅升級“對企業不利,對消費者更不利”。

正如德國經濟事務部長羅伯特·哈貝克 (Robert Habeck) 3月27日警告的那樣:“必須明確的是,我們不會坐以待斃。”

2 中國競爭力持續升溫

中國也在努力引領全球汽車公司的發展。

“唐納德·川普總統喜歡關稅,這已經不是什麼秘密了,”鄧恩洞察公司的創始人鄧恩(Dunne)解釋道。鄧恩指出,川普說“我是關稅專家”,而且毫無顧忌。

但是中國並不怕關稅。

關稅在中國在汽車工業發展初期,以及在中國崛起為製造業強國的過程中發揮了關鍵作用。

僅在2024年,中國就實現了1兆美元的貿易順差。

當鄧恩1990年在北京創辦第一家公司時,“中國在汽車領域還很弱小。年產量不到 50萬輛汽車;與日本生產的 1350多萬輛汽車相比,簡直是小巫見大巫。”

2024年,中國生產了3100萬輛汽車,是美國的三倍。而中國的關稅、進口規條和投資規則矩陣基本保持不變。

但川普的關稅措施仍以前所未有的罕見方式考驗著全球經濟的減震器。這些措施給馬斯克的公司帶來了嚴重的不安。特斯拉正因馬斯克在川普政府中扮演的過大且有爭議的角色,在全球範圍內面臨強烈反對。

William Blair & Co的分析師寫道,“馬斯克涉足政治的阻力”導致了特斯拉的“品牌受損甚至遭到破壞”,並且“來自中國的競爭持續升溫”。

比亞迪股價自2024年12月中旬以來飆升,而特斯拉股價則暴跌了40%以上。這提醒著汽車製造強者們,中國電動汽車的競爭力並非曇花一現。

諷刺的是,消費者在美國仍然買不到中國的電動汽車。美國前總統拜登此前對中國電動汽車徵收了100%的關稅,將中國電動汽車攔在了門外。

中國車企本打算在墨西哥建廠,曲線進入美國。

比亞迪於2023年首次宣佈了在墨西哥建廠的計畫,稱其墨西哥工廠將創造1萬個就業崗位,年產15萬輛汽車。

隨著川普競選上台,儘管比亞迪在2024年11月川普當選的早些時候重申了投資10億美元的意向,但迄今為止仍沒有任何中企明示在墨西哥設立公司的“確定”投資進度。

當被問及美國的關稅和墨西哥政府對中企的強硬態度是否阻礙了該公司的計畫時,比亞迪執行副總裁李柯(Stella Li)表示:“還沒有決定在墨西哥建廠”。

然而,馬斯克的麻煩不再只是巴菲特最喜歡的比亞迪,而是一整支電動汽車新貴盤踞了亞洲最大經濟體的商業道路。而且,越來越多的全球南方國家也開始出現低成本的中國電動汽車。

自今年年初以來,新勢力小鵬汽車的股價上漲了 85%,蔚來汽車和吉利汽車的股價也實現了兩位數的漲幅。

這並不意味著漲勢會持續下去,但這確實在顯示,無論馬斯克離川普的橢圓形辦公室有多近,特斯拉的未來不一定贏。

3 打擊盟友

全球供應鏈就像蛛絲一樣,緊緊相連。川普的最新關稅措施直接衝破了供應鏈。

畢竟,韓國和日本的電池製造商不僅僅是為底特律製造正極和負極。相反,它們融入了美國汽車行業。如果不出口,這些企業將遭受巨大損失。現代汽車公司和起亞公司在美國賺的錢比在本土市場多,而它們在美國的工廠只能組裝去年在北美銷售的200萬輛汽車的1/3。

如果韓國和日本車企的利潤受到重創,那麼依賴它們獲得收入的電池製造商將是下一個受害者。

這些公司的利潤率通常最多隻有個位數。

更重要的是,隨著其規模更大的中國競爭對手如寧德時代和比亞迪等擴大在磷酸鐵鋰電池領域的領先地位,這些公司已經陷入了困境。與三元鋰相比,磷酸鐵鋰是性價比更高的鋰離子電池,正在迅速佔領電動汽車行業。

4 將鑰匙遞給中國

考慮不周的貿易限制往往會自食惡果。川普在第一任期時,曾於2018年3月對鋼鐵和鋁徵收關稅,到當年年底,美國每月的成本增加和稅收損失高達46億美元。前總統歐巴馬於2012年對中國太陽能電池板製造商徵收關稅,引發了報復,導致美國太陽能多晶矽生產中斷,而多晶矽是美國公司曾經佔據主導地位的關鍵原材料。

這種損人不利己的情況很可能將再次上演。

對川普來說,他覺得這些關稅正是為了廢除和粉碎拜登標誌性的清潔能源政策,而不是一種缺陷。他上任後採取的首批行政措施包括廢除推動汽車製造商電動化車隊的規定、撤回對電動汽車充電的資助、取消汽車燃油經濟性標準以及放寬尾氣排放的環境法規。

底特律的分析師和股東甚至可能在短期內歡迎這種轉變。撤回電氣化仍需的數十億美元的資本支出和研發,將意味著投資者在未來三年能得到更多資金。保護主義是提高短期利潤的好方法。

然而,這並不是贏得長期主義和勝利的途徑。

目前,隨著全球汽車行業走向電動化,美國及其盟友遠遠落後。通過打破脆弱的沒有中國參加的新能源汽車供應鏈,川普倒是為中國主宰汽車行業的未來添了一把柴。 (汽車商業評論)