一年半淨賺19億美元,台灣人創辦的德翔集團將在港股IPO

2021年—堪稱全球海運史上最賺錢的年份。

近日,德翔集團向港交所遞交了招股說明書,擬赴港上市,由摩根大通和招商證券國際擔任聯席保薦人。德翔董事長陳德勝是台灣萬海創辦人陳朝傳的表弟,與萬海陳家為遠親關係。陳德勝早年(1988至1999年)曾經擔任萬海總經理,後來於2001年7月自立門戶、成立德翔,惟兩家公司並無直接關連。

本就因為疫情拉大的供需錯配,再疊加蘇伊士運河堵船和鹽田港疫情等一系列黑天鵝事件,海運運價直接坐上火箭。水漲船高下,不少船公司也乘著這股東風開啟IPO之路,德翔集團就是其中之一。

穩坐賣方市場的巨大紅利,德翔集團去年的營業業績爆表。2021年,其營業收入約18.37億美元,同比增長126.72%,毛利率變化也極大,從23%翻倍至50%左右。對應淨利潤約10.77億美元,相當於2020年的5、6倍,同比增長485.94%。

海運帶來的紅利蔓延至今年上半年,2022年前6個月,德翔集團營業收入為14.76億美元,同比增長106.86%。對應利潤約為8.16億美元,同比增長134.48%。

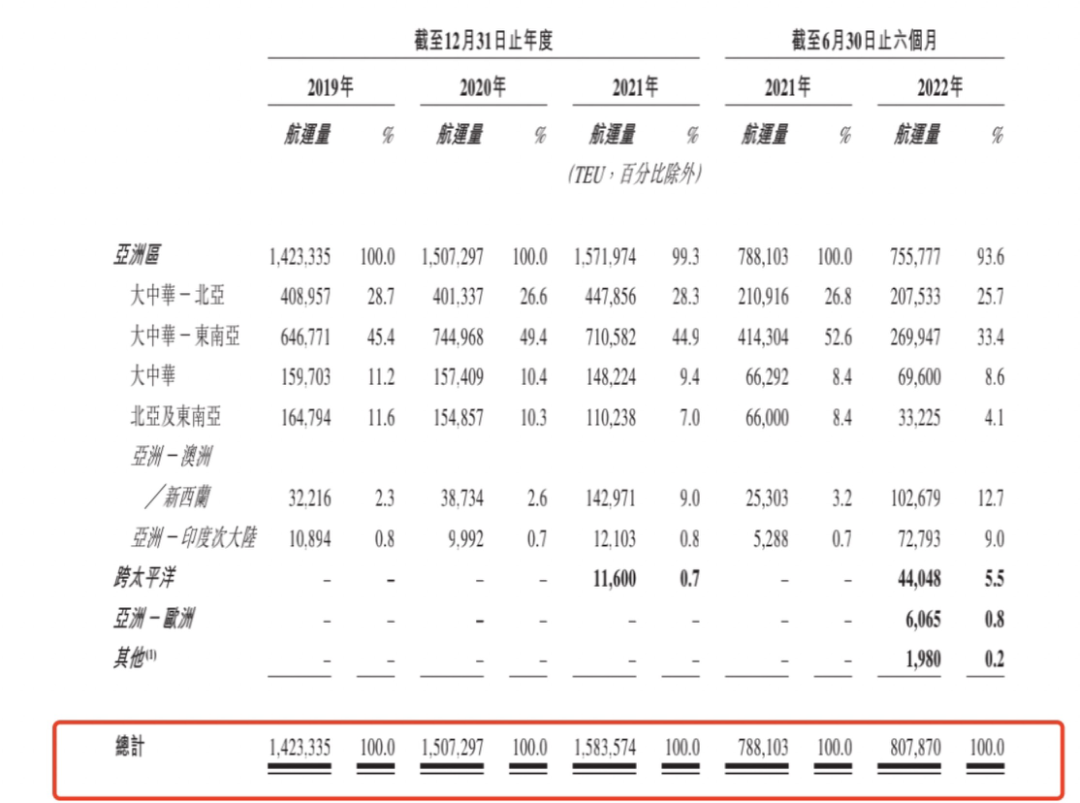

在海運這個十年不開張,開張吃十年的行業,德翔集團的業績表現顯然能反映這場大周期。不過,淨利暴漲5倍的背後,並非航運量增多,而是供需錯配後的運價猛增。

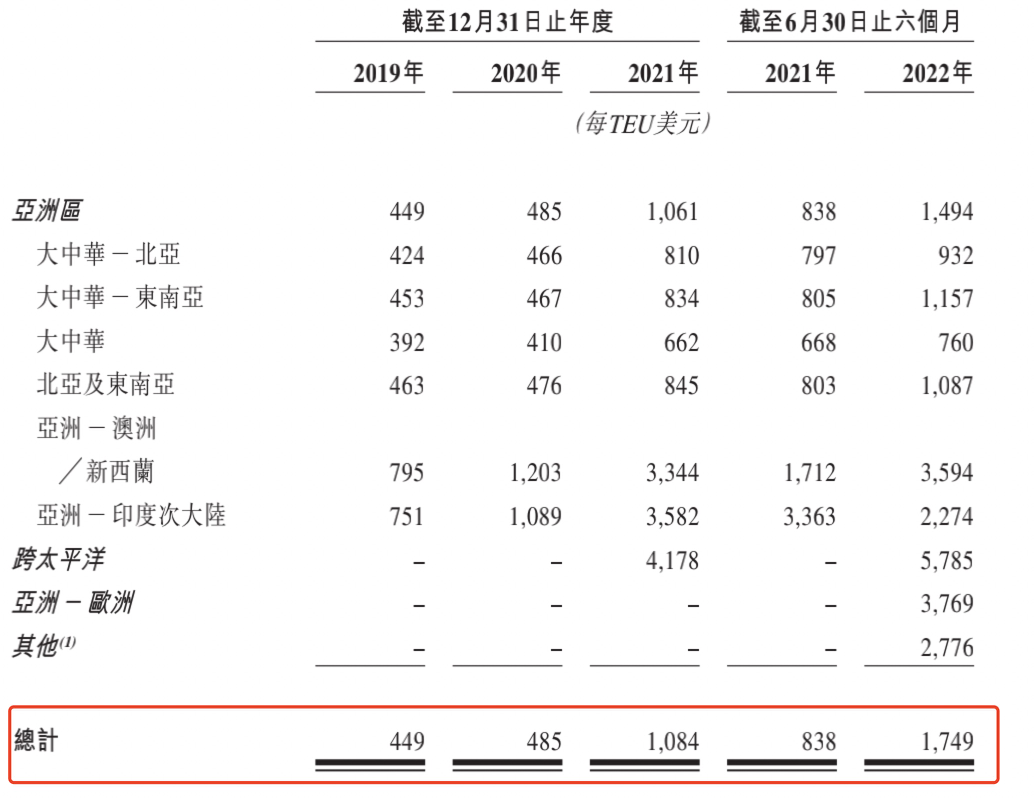

相比於翻了5倍的利潤增長,2021年德翔集團航運量僅同比增長了5.06%。但相比於2020年每TEU 485美元(Twenty-feet Equivalent Unit,是以長度為20英尺的集裝箱為國際計量單位)的運費,2021年德翔集團的運費同比增長123.51%,來到了每TEU1084美元,2022年前六個月的運費則同比增長108.71%。

對海洋無可言說的直覺

德翔集團始於創始人陳德勝的白手起家。

50歲時,陳德勝創辦了德祥集團,此前他曾在萬海航運任職近20年,並擔任了11年總經理。在船公司風起雲湧的兼併重組中,成立於1965年的萬海航運,選擇了偏安在彼時競爭並不激烈的亞洲市場,而此後隨著運力擴大,萬海航運旗下船隊共運營著147艘船,總運力已排在了全球第11位,佔據了1.62%的份額。

陳德勝離開萬海航運的原因不得而知,但他在離開時也帶走了一大批萬海航運的老同事,其中就包括如今德翔集團的現任總經理塗鴻麟、資深副總黃仁傑。

而有著萬海基因的德翔集團,在海運這件事上依舊選擇了和萬海相似的路徑—專注亞洲市場。

對於成立之初資金短缺的德翔集團來說,想要在船公司這種極度重資產的行業中快速壯大,一種相對輕量的方式就是租船。為了可以用最少的投資獲得最大的收益,德翔集團選擇了“租船+同業聯營+租用同業倉位”的方式經營。

靠著陳德勝累積多年的行業經驗和人脈經營,德翔集團在其帶領下以驚人的速度快速拓展。僅半年時間,其營運航線就已覆蓋台灣、香港、日本、韓國、泰國、印度尼西亞等地。並在第3年就建立了完整的亞洲區域航線營運網,創下約15億人民幣的年營業額。到了第6年,德翔的營業收入已達至約25億人民幣,也就是這一年,陳德勝開始斥資購買新船,增加自身的資產大盤。

一家公司的發展歷程,離不開創始人在其中的關鍵抉擇,這一點在德翔海運上表現尤為明顯。特別放到了海運這種強週期屬性的行業,能否穿越週期,往往考驗著創始人的前瞻與決策。

正當德翔集團如火如荼之際,2008年的金融海嘯洶湧而來,全球經濟快速崩塌。疲軟的消費需求也給航運公司帶來了致命打擊,這場金融危機給海運帶來的影響,以至於此後10多年大量船公司都在虧損中消化著過剩的運力。

而在這場危機中,德翔集團的表現卻出人意料。出於對船舶租賃的考量,陳德勝一方面盡可能將短租船退租,另一方面則大幅壓低了長租船的租金,租賃的靈活性也在此體現。由此,金融危機爆發後,德翔貨櫃裝載量不減反升,從2008年的114萬箱增到2009年的117萬箱。

陳德勝對於海運的預判,還體現在2015年,在租船金額大幅上漲前,德翔集團先買入了4艘新船,這一舉措直接為公司一年節省約500萬美元的運營成本。同時,陳德勝也將運力從需求疲軟的印尼航線調配到需求高漲的越南海防與菲律賓馬尼拉。

儘管身處強週期屬性的海運中,但憑著對海洋驚人的直覺,陳德勝率領的德翔集團,卻始終維持著高利潤增長。

遠航的底氣—運力

探索德翔集團的高利潤秘訣,可以簡單將其概括為:運力+航線+客戶定位三大部分。

作為船公司間的兵家必爭之地,運力無疑關乎著船公司的底氣。

短期來看,租船對於船公司來說可以相對輕量地提高運力。但長期來看,租船並不利於公司掌握運營成本,從而會對船公司整體的競爭力造成影響。而想要靈活掌控航線,顯然自有船要比租賃船舶來得更為便利,也因此,德翔集團在此後的擴張中,加大了自有船的比例。

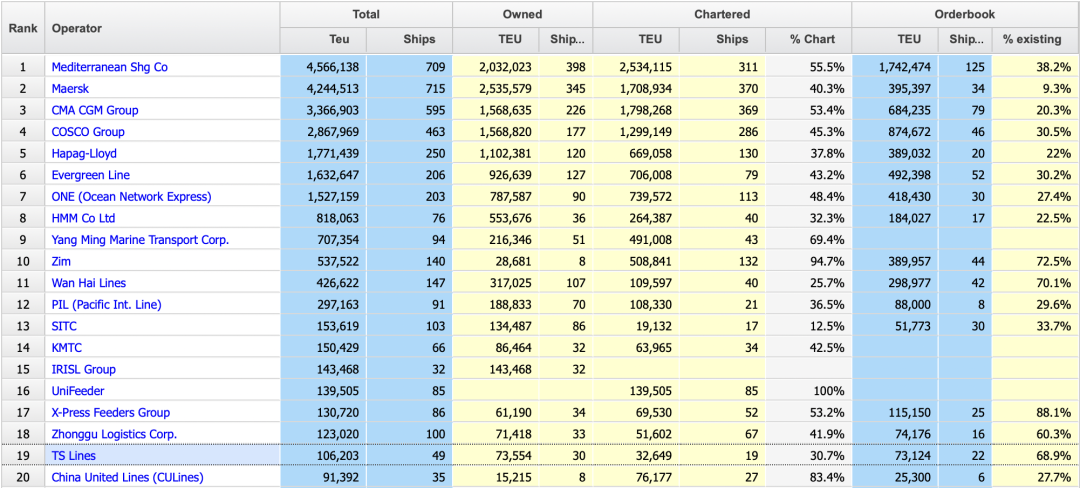

據Alphaliner最新公佈的數據,截止目前,德翔擁有49艘船,包括30艘自有船及19艘租用船舶,總運力為10.62萬TEU,全球排名19位,全球份額為0.4%,自有船比例達61.22%。

對於海運這種強週期屬性的行業來說,處於週期底部時,位於上游的船公司往往面臨著“一貨難求”的困境。當運價一降再降時,只有成本最低的經營者才有機會活下來。因此,只有不斷降低運營成本,並搶占更多市場份額才有機會能成功抵禦週期。所以,為了降低每一隻集裝箱的成本,船公司需要不斷建造更多的輪船。

值得一提的是,同樣是一個海運資本密集型行業,其資金來源渠道仍舊以銀行貸款和融資租賃等傳統方式為主。

行業內大量向銀行舉債的方式持續延續至2013年。這一年,金融危機的影響仍在持續蔓延,海運也在繼續虧損。中海集運、中海發展、招商輪船根據其2013年年報均顯示其虧損超20億元,大型海運企業生存尚且如此艱難,更別說中小型海運企業。

行業不景氣、經營虧損導致企業資金鍊異常緊張,自2013年起,海運企業的銀行貸款違約事件頻發。比如,*ST鳳凰遭浦發、光大等多家銀行抽貸,面臨高額貸款、無力償還的困境;再比如,連雲港建設銀行有27艘船舶貸款無法追回。

因此,銀行為了規避壞賬風險,對海運行業的融資走向了保守。在這種趨勢下,反而是大型和重資產的海運企業更容易獲得銀行融資,這種現像在海運週期下行時更甚。

對於船公司來說,擴大運力的需求一方面在降低著均攤到每一個集裝箱上的運營成本,另一方面也在擴大公司的資產總量,從而更容易獲得銀行貸款,這或許也是德翔近幾年不斷提高自有船比例的原因之一。

除了運力,航線覆蓋的市場區域也尤為重要。基於資金和規模等限制,中小公司往往只能先專注於某個區域,再逐步擴展其它區域,德翔集團就選擇了專注於亞洲區域。

一方面是德翔集團具備萬海航運的基因,其在亞洲市場積累了足夠多的經驗和資源;另一方面是據其招股書披露,亞洲區是過去30年規模及增長最快的地區之一。按TEU計,亞洲區(包括大中華、北亞、東南亞、印度次大陸及大洋洲)佔2021年全球貨櫃港口吞吐量的59.4%,亞洲區貨櫃港口吞吐量於全球的佔比由1991年的43.4%增長至2021年的59.4%。

不過,不同於美洲航線的客戶群體以及航道,亞洲航道大多偏窄且以中小型客戶為主,單個客戶的貨運量並不大,對於單船的運力要求沒有美洲航線那般誇張。所以,德翔集團的船隊多由小型船舶組成,每艘船舶的運力都是低於2000TEU,可進入亞洲地區的多數港口。

難逃的周期魔咒

儘管以德翔集團的招股書來看,其高額的利潤收益以及持續增長的營收,讓外界怎麼看都認為這是一家蒸蒸日上的公司。然而,週期的巨大波動,卻遠非一家公司所能抵禦的,暗流湧動的海運市場上,種種表現似乎都在暗示著:德翔集團2022年下半年可能迎來營收拐點。

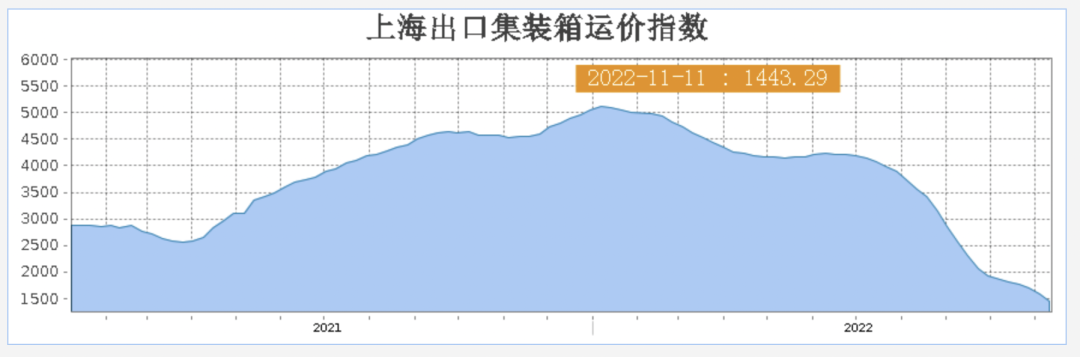

作為亞洲市場傳統旺季Q4,運價非但沒有像預期一樣上漲,反而是持續下跌。根據上海航運交易所11月11日公佈的上海出口集裝箱運價指數(SCFI),上週已跌至1443.29,跌幅較上週6.98%擴大為8.6%,跌幅進一步擴大,已連跌超20週。

海運,也即將迎來下行週期。

海運下行的到來並非無跡可尋。首先是隨著海外疫情恢復,碼頭開始復工,集裝箱的周轉率和港口堵塞現象得到緩解;其次是全球經濟不景氣,以及疫情帶來的消費狂潮開始回歸理智,消費需求走向疲軟;最後是2021年的海運運價暴漲,點燃了各大船公司的買船熱情,賺到錢的船公司們紛紛開始了新一輪的買船競賽。

據Alphaliner最新數據顯示,2023年、2024年分別有將有近240萬TEU、280萬TEU運力交付。而德翔集團新購入的22艘船也將在2022年11月至2024年11月交付。

運力的直接供給遠大於需求,必然自然會導致海運運價崩潰。海運也將從“一箱難求”變成“一貨難求”,從賣方市場轉變為買方市場。

身處其中的德翔集團,似乎並沒有辦法從這個海運的漩渦中抽身而退。

除了周期影響之外,燃油價格的變動同樣值得注意。作為船公司運營成本的重要構成部分,燃油開支無法被轉嫁給客戶,因此,每一次燃油價格的變動都會對企業運營產生重要影響。

德翔集團的燃油開支由2021年前六個月的0.71億美元,上升至2022年前六個月的1.51億美元,同比上升110.78%,占同期銷售成本由18.8%上升至22.9%。

受俄烏戰爭、經濟制裁及出口管制的影響,再加上持續擴大的通貨膨脹,都將進一步提高能源價格。這對於身處海運週期底部掙扎生存的船公司來說,更是雪上加霜。

從創立至今德翔集團已走過了20多年,這也意味著50歲起家的創始人陳德勝,在古稀之年需要面臨著公司傳承的問題。對於家大業大的德翔集團來說,家族內的接班已成共識,種種跡象均表明其子陳劭翔將成為德翔集團的下一代掌舵人。

陳劭翔現任德翔集團任執行董事兼副總裁的職位,負責德翔集團的策劃、營銷及海運部,並製定集團的中長期戰略及投資。雖然二代接班會面臨種種不適,但是作為陳德翔左膀右臂的黃仁傑,仍將繼續跟隨陳劭翔,穩固著德翔集團的未來走向。

事實上,如今大多數傳統企業都面臨著傳承問題。儘管二代們在行業內浸潤已久,且核心團隊暫時並無顯著變動,但對於海運這樣一個極為特殊的行業,值得商榷的是,當新一代開始接手之際,對於這片神秘海洋的熟悉度,又是否能再次帶領船公司穿越輪迴往復的譎詭週期呢?(36氪)