病毒如何塑造我們的世界?

儘管作為引發疾病的媒介而令人恐懼,但病毒也能創造奇蹟——從生命之始就參與塑造和進化。

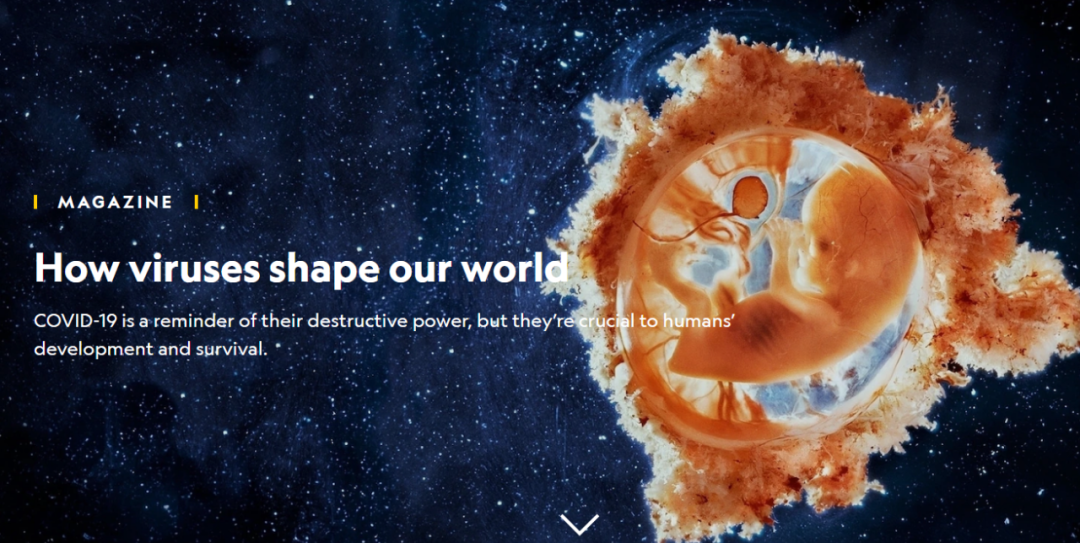

我們人類大約有8%的DNA來自病毒,這些病毒曾感染我們很久以前的祖先並將病毒基因修補到他們的基因組中;其中一些基因現在在胚胎髮育的早期階段以及在圍繞這個十三周大小胎兒的胎盤中(見上圖)發揮著至關重要的作用。

讓我們想像一下一個沒有病毒的地球!

我們揮動魔杖,它們都消失了:

狂犬病病毒突然消失了,脊髓灰質炎病毒消失了,可怕的致命的依博拉病毒消失了,麻疹病毒、腮腺炎病毒,還有各種流感病毒都消失了,人類的痛苦和死亡大大減少了。

愛滋病毒消失了,從此愛滋病災難不再發生過。

尼帕病毒、亨德拉病毒、馬丘波病毒和辛諾柏病毒都消失了——別理會它們曾經留下的混亂不堪的記錄了。

登革熱消失了;所有的輪狀病毒都消失了——這是對發展中國家每年數十萬死亡兒童的極大憐憫。

寨卡病毒消失了;黃熱病病毒消失了;

那些由猴子攜帶的傳染給人類時通常會致命的猴皰疹病毒B也消失了;再也沒有人患上水痘、肝炎、帶狀皰疹,甚至普通感冒。

天花呢?這個病毒於1977年已經在世界範圍內被消滅;現如今,最後一批存放在高度安全的低溫冰箱中的樣本也如幽靈般的消失了。

2003 年的SARS 病毒,標誌著現代大流行時代的警報,消失了。當然,還有邪惡的SARS-CoV-2 病毒,那個導致COVID-19 的罪魁禍首,給社會帶來的影響變化莫測,它如此棘手、如此危險、如此容易傳播,都已經不復存在了。

您感覺一切都更好了嗎 ?

並不!

實際情況比您想像的更讓人無所適從。事實是,我們生活在一個充滿病毒的世界——種類繁多,數量無法估量。

在可觀測的宇宙中,僅海洋就可能包含比恆星數量更多的病毒粒子。哺乳動物可能攜帶至少320,000 種不同種類的病毒。當加上那些能感染非哺乳動物、植物、陸地細菌和其他所有可能的宿主的病毒時,總數會達到……不計其數。

它們不僅數量龐大,而且影響力驚人:在這些病毒中,有很多給地球上的生命(包括人類生命)帶來了適應性的好處,而不是危害。

沒有它們,人類將無法繼續。沒有它們,我們就不會從原始的淤泥中崛起。比如,有兩種起源於病毒的不同長度的DNA ,現存在於人類和其他靈長類動物的基因組中;令人驚訝的事實是,沒有它們,懷孕將不可能實現。還有一種病毒DNA,存在於陸生動物的基因中,更令人驚訝的是,它們有助於將記憶包裝和存儲在微小的蛋白質氣泡中。還有一些其他來自於病毒的基因,有助於胚胎的生長、免疫系統的調節、抑制癌症——這些重要的影響現在才開始被理解。事實證明:病毒在引發重大進化轉變方面發揮了關鍵作用。

如果像我們腦海裡所想的那樣消除所有病毒,我們這顆星球上豐富的生物多樣性將如一座美麗的木屋,因每顆釘子都被忽然移除而轟然坍塌。

是的,病毒是一種寄生生物。但有時這種寄生更像是共生,寄生者和宿主相互依賴,彼此受益。就像火一樣,病毒是一種既不好也不壞的現象。它們可以帶來好處,也可以帶來破壞—— 一切都取決於病毒,取決於具體情況,取決於您的參考點。它們是進化的黑暗天使,優秀而可怕。這就是它們如此有趣的原因。

要了解病毒的多樣性,您需要從它們“是什麼”和“不是什麼”的基礎知識開始。比較而言,說它們“不是什麼”更容易——它們不是活細胞。

為了構成你我的身體、章魚或報春花的身體,一個一個的細胞經過大量組裝,形成用於構建蛋白質、包裝能量和執行其他特殊功能的精密機器——這取決於該細胞是否碰巧是肌肉細胞或木質部細胞或神經元。細菌也是細胞,具有相似的屬性,但要簡單的多。而病毒不是這樣。

想闡述清楚“什麼是病毒”這個問題複雜至極,以至於在過去120 多年裡它的定義不斷發生變化。

研究煙草花葉病毒的荷蘭植物學家Martinus Beijerinck 在1898 年推測它是一種傳染性液體。

有一段時間,病毒的定義主要取決於它的大小——一種比細菌小得多的東西,但它像細菌一樣會引發疾病。再後來,病毒被認為是一種亞微觀媒介,只帶有非常小的基因組,可以在活細胞內復制——但這只是朝著更恰當的理解邁出的第一步。(看看病毒是如何近距離觀察的。)

“我將為一個自相矛盾的觀點辯護,”法國微生物學家安德烈·洛夫 (André Lwoff) 在1957 年發表的一篇有影響力的論文《病毒的概念》中寫道,“即病毒就是病毒。”這不是一個很明確的定義,而是一個客觀的警告——換句話說“對它們自己來說是獨一無二的”。他清了清嗓子,開始了複雜的解釋。

Lwoff 知道:描述病毒比給病毒下定義更容易。每個病毒顆粒都由包裝在蛋白質膠囊(即衣殼)內的一系列遺傳指令(寫在DNA 或其他信息承載分子、RNA 中)組成。在某些情況下,衣殼被膜狀包膜(如焦糖蘋果上的焦糖)包圍,保護病毒並幫助它抓住細胞。病毒只有通過進入細胞,並控制能將遺傳信息轉化為蛋白質的 “3D 打印機器”,才能實現複製自己。

如果宿主細胞不走運,就會製造出許多新的病毒顆粒,它們會造成細胞破裂,細胞就會變成殘骸。這種損害——例如SARS-CoV-2 在人類氣道上皮細胞中造成的損害——就是病毒如何成為病原體的部分原因。

但如果宿主細胞幸運的話,病毒也許只是暫時安頓在這個舒適的前哨——要麼處於休眠狀態,要麼將它的小基因組反向整合到宿主的基因組中——然後等待時機。

這種可能性對於基因組的重組、進化,甚至對我們作為人類的身份認同感都有很多影響,後面我將會繼續談論這個話題。

現在有一種跡象:在1983 年一本廣受歡迎的書中,英國生物學家彼得·梅達瓦爾和他身為編輯的妻子珍斷言:“沒有一種病毒會帶來好處:眾所周知,病毒是'一條被蛋白質包裹的壞消息'。 ”他們錯了,當時的許多科學家也如此,並且可以理解的是,任何對病毒的了解僅限於流感和COVID-19 等壞消息的人仍然接受這一觀點。但是今天,一些病毒被認為是有益的,它們包裹在蛋白質中進行基因調度,視情況而定是好還是壞。

最早的病毒是從哪裡來的?這要求我們往回看大約40 億年,那時地球上的生命剛剛從長分子、更簡單的有機化合物和能量的“大雜燴”中出現。

假設一些長分子(可能是RNA)開始復制。隨著這些分子——第一個基因組——繁殖、突變和進化,達爾文的自然選擇將從這裡開始。為了爭取競爭優勢,有些分子可能在膜和壁內找到或創造了自我保護,從而產生了第一批細胞。這些細胞通過裂變產生後代,一分為二。它們也會在更廣泛的意義上分裂,分化成細菌和古生菌,這是細胞生命三個領域中的兩個。第三個,真核生物,在後來也出現了。它包括我們自己和其他所有生物(動物、植物、真菌、某些微生物),這些生物都由具有復雜內部解剖結構的細胞組成。這是我們現在所描繪的生命之樹上的三大分支。

但是病毒在哪裡呢?它們是第四個主要枝幹嗎?或者它們是一種槲寄生,一種從別處飄來的寄生生物?大多數版本的進化樹完全忽略了病毒。

一種觀點認為,病毒不應該被列入生命之樹,因為它們不是活的。這是一個揮之不去的爭論,取決於如何定義“活的”。更有趣的一種觀點是,把病毒納入名為 “生命”的“大帳篷”中,然後去探討它們是如何進入的。

目前有三個主要假說來解釋病毒的進化起源,科學家們將其稱為病毒優先、病毒逃逸和病毒減少。

病毒優先的概念是病毒在細胞之前就已經存在,以某種方式直接從原始“大雜燴”中組裝而成。

逃逸假說假定基因或基因組片段從細胞中洩漏出來,被包裹在蛋白質衣殼中,然後開始“遊手好閒”,直到找到一個新的生態位開始寄生。

減少假說表明,病毒起源於那些在競爭壓力下變小的一些細胞(如果小而簡單,則更容易複製),它們不停地脫落基因,一直減小到只有寄生在細胞才能存活的極簡狀態。

還有第四種假說,稱為嵌合假設,它的靈感來自於另一類遺傳元件:轉座子(有時稱為跳躍基因)。

遺傳學家芭芭拉·麥克林托克在1948 年推導出它們的存在,這一發現為她贏得了諾貝爾獎。這些機會主義元件通過從基因組的一個位置跳到另一個位置,在極少數情況下從一個細胞跳到另一個細胞,甚至從一個物種跳到另一個,利用細胞資源一遍又一遍地複制自己,從而實現達爾文學說式的成功。自我複制可以保護它們免於意外滅絕。它們異常地積累,大約構成了人類基因組的一半。

根據這個想法,最早的病毒可能就是這些元件從細胞中藉用蛋白質,將裸露的自己包裹在保護性衣殼內而產生的——這是一種更複雜的策略。

每一個假說都有其值得認同的地方。但在2003 年,巨型病毒這一新的證據使得專家們的意見更傾向於減少假說。

它是在阿米巴原蟲中發現的,阿米巴原蟲是單細胞真核生物。這些變形蟲是從英國布拉德福德的一座冷卻塔中的水中收集的。其中一些變形蟲體內有神秘的斑點,大到可以通過光學顯微鏡看到(病毒一般太小了,只能通過電子顯微鏡才能看到),它們看起來像細菌,但是科學家們嘗試檢測其中的細菌基因時,卻什麼也沒有發現。

最後,法國馬賽的一組研究人員用這種東西感染其他變形蟲,對其基因組進行測序及鑑定識別,並將其命名為Mimivirus,因為它模仿細菌,至少在尺寸大小方面。它的直徑很大,比最小的細菌還要大。它的基因組對於病毒來說也很大,幾乎有120 萬個鹼基,而流感病毒的基因組為13,000 個,天花病毒的基因組甚至為194,000 個(DNA 和RNA 一樣,是一種長分子,由四個不同的分子鹼基組成,這些鹼基的寫法用第一個字母縮寫替代)。它是一種“不可能的”病毒:本質上是病毒,但尺寸太大,就像新發現的亞馬遜蝴蝶四英尺的翼幅。

Jean-Michel Claverie 是馬賽研究組的高級成員。他告訴我,Mimivirus 的發現“造成了很多麻煩”。為什麼?因為基因組測序揭示了四個非常出乎意料的基因——編碼酶的基因,這些基因被認為是獨特的細胞基因,以前從未在病毒中見過。Claverie 解釋說,這些酶是通過遺傳密碼翻譯將氨基酸組裝成蛋白質的成分之一。

對於這些通常在細胞中很活躍的“花里胡哨”的酶的發現,Claverie 說,“所以,問題是:當病毒擁有可以支配的細胞時,它到底想幹什麼?”

究竟要幹什麼?合乎邏輯的推論是,Mimivirus 將它們作為保留物,因為它的譜系源於細胞的基因組減少。

Mimivirus 並非意外。很快在馬尾藻海中發現了類似的巨型病毒,早期的名稱變成了一個屬。Mimivirus,包含幾個巨型病毒。然後,馬賽團隊又發現了另外兩個龐然大物——同樣,都是變形蟲的寄生生物——一個取自智利海岸的淺海沉積物,另一個取自澳大利亞的一個池塘。

這兩個“寄生蟲”有Mimivirus的兩倍大,甚至更異常,它們被分配到一個單獨的屬中。正如他們在2013 年所解釋的那樣,由於對“它們的進一步研究預期會出現驚喜”, Claverie 和他的同事們將其命名為潘多拉病毒。

Claverie 在該論文上的資深合著者是病毒學家和結構生物學家Chantal Abergel(也是他的妻子)。關於潘多拉病毒,Abergel 疲憊地笑著告訴我:“它們極具挑戰性——它們是我的寶貝。”她解釋說,很難分辨它們是什麼,這些生物與細胞如此不同,與經典病毒如此不同,攜帶著許多前所未有的基因。“所有這些都讓它們既迷人又神秘。”

有一段時間,她稱它們為NLF(new life-form):新的生命形式。但根據“它們沒有通過裂變進行複制”的觀察結果,她和她的同事意識到它們是病毒——迄今為止發現的最大和最令人困惑的病毒。

這些發現讓馬賽團隊大膽提出了“減少假說”的變體。也許病毒確實起源於古老細胞的不斷縮小,是地球上不再存在的某種細胞。這種“祖先原始細胞”可能與今天已知的所有細胞的普遍共同祖先不同——並與之競爭。也許這些原始細胞失去了競爭,被排除在所有可能有自由生命的環境之外。它們可能作為寄生生物在其他細胞上存活下來,並縮小了它們的基因組,成為我們所說的病毒。在那個消失的細胞領域,也許只剩下病毒,就像復活節島上的巨大石頭。

巨型病毒的發現啟發了其他科學家,尤其是巴黎巴斯德研究所的Patrick Forterre,就“什麼是病毒”以及“它們在細胞生命的進化和功能中曾經發揮、並繼續發揮的建設性作用是什麼”提出了新的想法。

Forterre 提出,以前對“病毒”的定義是不充分的,因為科學家們將病毒顆粒——基因組的衣殼包裹的部分,更準確的說是“病毒粒子”——與病毒的整體混淆了。他認為:這就像將種子與植物混淆或將孢子與蘑菇混淆一樣,是錯誤的。

在他看來:病毒粒子只是傳播機制;病毒真正的完整性還包括它在細胞內的存在過程,一旦它抓住了細胞的機制,它就會復制更多的病毒粒子,更多的自身種子;將這兩個階段放在一起,就可以看到細胞已經有效地成為病毒生命史的一部分。

Forterre 為合併後的實體發明了一個新名稱“virocell”,從而支持這一概念。這個想法也解決了“活著”或“非活著”的難題。

根據Forterre 的說法,病毒粒子是無生命的,但當病毒是病毒細胞時,它就是活著的。

“virocell 概念背後的想法,”他在巴黎通過Skype 告訴我,“主要是想關注病毒的細胞內階段。”這是一個微妙的階段,受感染的細胞像殭屍一樣遵守病毒指令,讀取病毒基因組並複制它,但並非總是準確無誤,也有可能會存在跳過、錯開和錯誤。

在這個過程中,Forterre 說,“新基因可以起源於病毒基因組。這對我來說很重要。”病毒會帶來創新,但細胞會通過自己的防禦性創新做出反應,例如細胞壁或細胞核,因此這是一場更複雜的“軍備競賽”。

許多科學家認為,病毒通過“病毒扒手”範式實現其主要的進化變化,從這個和那個被感染的生物體中搶奪DNA,然後將被盜的片段放入病毒基因組中使用。Forterre 認為,“盜竊”可能更頻繁地走向另一個方向,即細胞從病毒中獲取基因。

Forterre 和Claverie 以及該領域的其他一些科學家,包括伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的Gustavo Caetano-Anollés 持有的更全面的觀點是:病毒是遺傳多樣性的主要來源。

根據這種想法,在過去的數十億年中,病毒通過在其基因組中沉積新的遺傳物質,豐富了細胞生物的進化選擇。

這個奇怪的過程被稱為水平基因轉移現象——基因橫向流動,跨越不同譜系之間的邊界(垂直基因轉移是更常見的遺傳形式:從父母到後代。)Forterre 和一位合著者認為,病毒基因向細胞基因組的流動“勢不可擋”,這可能有助於解釋一些偉大的進化轉變,比如DNA的起源,複雜生物中細胞核的起源,細胞壁的起源,甚至可能是生命之樹上那三大分支的分叉。

在過去,也就是COVID-19 之前的日子,與科學家們進行的引人入勝的討論有時是面對面進行的,而不是通過Skype。三年前,我從蒙大拿州飛往巴黎,因為我想和一個人談談病毒和基因。這個人是Thierry Heidmann,基因是syncytin-2。他和他的團隊在通過篩選人類基因組——所有31 億個DNA鹼基對——以找到看起來像病毒用來產生其包膜的基因的DNA 片段時,發現了它。他們發現了大約20 個。

“至少有兩個被證明是非常重要的,”Heidmann告訴我。它們很重要,因為它們有能力執行人類懷孕所必需的功能。這兩個分別是由其他科學家首先發現的syncytin-1,和他及他的團隊們發現的syncytin-2。這些病毒基因如何成為人類基因組的一部分?以及它們適應的目的是什麼?以人類內源性逆轉錄病毒概念開始的非凡故事,可以對此予以解釋說明。

逆轉錄病毒是一種具有RNA 基因組的病毒,它以正常方向的反方向進行轉錄(因此是逆轉錄病毒)。

這些病毒不是使用DNA 製造RNA然後將其作為信使發送到“ 3D 打印機”製造蛋白質,而是使用它們的RNA 製造DNA,然後將其整合到受感染細胞的基因組中。

例如,愛滋病毒是一種感染人類免疫細胞的逆轉錄病毒,將其基因組插入細胞基因組,它可能處於休眠狀態。在某些時候,病毒DNA 被激活,成為產生更多HIV 病毒粒子的模板,這些病毒粒子在細胞爆炸時殺死細胞。

這裡有一個大的轉折點:一些逆轉錄病毒感染生殖細胞——產生卵子或精子的細胞——在這個過程中,它們將自己的DNA 插入宿主的可遺傳基因組中。那些插入的片段是“內源性”(內化)逆轉錄病毒,當整合到人類基因組中時,它們被稱為人類內源性逆轉錄病毒 (HERV)。

如果您不記得這篇文章的其他內容,您可能想記住8% 的人類基因組由此類病毒DNA 組成,在進化過程中通過逆轉錄病毒修補到我們的譜系中。我們每個人都攜帶有十二分之一的人類內源性逆轉錄病毒 (HERV) DNA。基因syncytin-2 是這些補丁中更重要的一個。

我在Heidmann的辦公室裡坐了四個小時聽他給我解釋,他的肘部有一台筆記本電腦,上面顯示了這個特殊基因的起源和功能的圖表。本質幾乎很簡單。一種最初幫助病毒與宿主細胞融合的基因,找到了進入古代動物基因組的方式,然後它被重新用來產生一種類似的蛋白質,幫助融合細胞在胎盤周圍形成一種特殊的結構,從而在一些動物身上開闢了一種新的可能性:內部妊娠。

這項創新在進化史上具有重大意義,它使雌性可以將在她體內的正在發育的後代從一個地方帶到另一個地方,而不是讓它們像巢中的鳥蛋一樣在呆在一個易碎的地方。

這一類基因中的第一個基因來自內源性逆轉錄病毒,最終被其他相似但更適合這個角色的基因取代。隨著時間的推移,這種新的繁殖方式的設計得到了改進,胎盤也在進化。在這些獲得的病毒基因中,syncytin-2 是人體內兩種合胞素之一,合胞素有助於細胞融合以在子宮旁邊形成胎盤層。這種獨特的結構在母親和胎兒之間進行協調,允許營養和氧氣進入,將廢物和二氧化碳帶出,並可能保護胎兒免受母親免疫系統的攻擊。這幾乎是高效設計的奇蹟,在這個過程中進化將病毒成分塑造成人類成分。

Heidmann和我午餐休息,繼續吃了兩個小時。最後,我的大腦嗡嗡作響,我的筆記本滿滿的,我問他:進化是如何運作的?這一切都說明了什麼?他高興地笑了,我也因為驚嘆和疲倦笑了。

“我們的基因不僅僅是我們的基因,”他說,“我們的基因也是逆轉錄病毒基因。”

這種逆轉錄病毒的貢獻,比如給了我們syncytin-2,只是一個宏大模式的例子。另一個是基因ARC,它在哺乳動物和蒼蠅的神經元活動中表達。它與編碼蛋白質衣殼的逆轉錄病毒基因非常相似。

包括猶他大學Jason Shepherd 領導的一個團隊在內的很多團隊最近開展的研究表明,ARC 在神經網絡存儲信息(即:記憶)方面發揮著關鍵作用。ARC 似乎是通過將來自經驗的信息(體現為RNA)包裝到小蛋白囊中來做到這一點,這些蛋白囊將其從一個神經元傳遞到另一個神經元。

在斯坦福大學醫學院,Joanna Wysocka 和一組同事發現的證據表明,另一種人類內源性逆轉錄病毒(稱為HERV-K)產生的病毒片段,最早存在於人類胚胎中,並且可能在保護胚胎免受病毒感染或者幫助控制胎兒發育中發揮積極作用,或兩者兼而有之。

此外,她的團隊專注於一個特定的轉座子,它似乎作為HERV-K的一種前導部分進入了人類基因組,然後找到了複製自身並彈跳到基因組其他部分的方法,因此它現在存在於697 份零散的拷貝中。這些拷貝似乎有助於開啟近300 個人類基因。

“對我來說,真正令人難以置信的是,”Wysocka 說,“HERV約佔人類基因組的8%”,我們人體的這一部分本質上是“過去遭遇的逆轉錄病毒感染的墓地”。更令人難以置信的是,正如Wysocka 所說,“我們過去遭遇的逆轉錄病毒感染的歷史正在繼續影響我們作為一個物種的進化。”

如果你和我的基因組中有8% 是逆轉錄病毒DNA,而一半是轉座子,那麼人類的個性(更不用說人類的優勢)這個概念可能並不像我們想相信的那樣可靠。

當然,這種進化敏捷性的不利之處在於,病毒有時會轉換宿主,從一種生物轉變到另一種生物,並在不熟悉的新宿主中成功地成為病原體。這就是所謂的溢出,這就是大多數新的人類傳染病的產生方式——病毒來自非人類動物宿主。

在原始宿主(科學界稱為水庫宿主)中,病毒可能以低豐度和低影響的模式安靜地存在數千年。它可能已經與水庫宿主達成進化適應,以不惹麻煩換取安全。但是在一個新的宿主中,比如人類,舊的交易不一定成立。

病毒可能會大量暴發,給第一個受害者造成不適或痛苦。如果病毒不僅複製而且設法在人與人之間傳播,在其他幾十個人中傳播,那就是暴發。

如果它席捲一個社區或一個國家,那就是流行病。如果它環繞世界,那就是大流行病。所以現在我們回到SARS-CoV-2。

某些類型的病毒比其他病毒更容易引起大流行。在最令人擔憂的候選名單中,位居榜首的是冠狀病毒,因為它們的基因組的性質、它們改變和進化的能力,以及它們引起嚴重人類疾病的歷史。這組病毒包括2002~2003 年的SARS(嚴重急性呼吸系統綜合症)和2012~2015 年的MERS(中東呼吸系統綜合症)。

所以當“新型冠狀病毒”這個詞開始被用來描述引起群發疾病的新事物時,這兩個單詞足以讓全世界的疾病科學家不寒而栗(仔細看看病毒是如何顛覆我們的生活的。)

冠狀病毒屬於臭名昭著的一類病毒,即單鏈RNA 病毒,包括流感、依博拉病毒、狂犬病、麻疹、尼帕病毒、漢坦病毒和逆轉錄病毒。它們之所以臭名昭著,部分原因是單鏈RNA 基因組在病毒複製時經常發生突變,而這種突變提供了豐富的隨機遺傳變異,自然選擇可以在這些變異上發揮作用。

然而,冠狀病毒對於RNA 病毒的進化相對較慢。它們攜帶相當長的基因組——SARS-CoV-2 基因組大約有30,000 個鹼基——但它們的基因組變化比其他病毒慢,因為它們有一種校正酶來糾正突變。

然而,它們也有一種叫做重組的技巧:兩種冠狀病毒株感染同一個細胞時,可以交換它們基因組的部分鹼基,並產生第三種冠狀病毒雜交株。這可能就是產生新型冠狀病毒SARS-CoV-2 的原因。

其祖先病毒可能存在於蝙蝠中,推測可能是馬蹄蝠,一種小型食蟲動物,鼻子呈馬蹄形,通常攜帶冠狀病毒。

如果發生重組,添加來自不同冠狀病毒的一些關鍵新元件,這一情況可能發生在蝙蝠身上,也可能發生在另一種動物身上。(有人認為是穿山甲;其他物種也可能是候選物種。)科學家正在通過測序比對在各種潛在宿主中發現的病毒基因組來探索這些可能性和其他可能性。我們現在所知道的是,今天存在於人類中的SARS-CoV-2 是一種能夠進一步進化的微妙病毒。

因此,病毒能夠給予,病毒亦可掠奪。也許很難將它們放在生命進化之樹上的原因,是因為生命的歷史畢竟不是完全像一棵樹。樹棲類比只是我們說明進化的傳統方式,由Charles Darwin(查爾斯·達爾文)制定。達爾文雖然偉大,但他對水平基因轉移一無所知。事實上,他對基因一無所知,他對病毒一無所知。

我們現在意識到,一切都很複雜。就連乍看之下很簡單的病毒,其實也很複雜。如果看到病毒的複雜性讓人類對自然界錯綜複雜的聯繫有了更清晰的認識,如果反思我們自身的病毒元件能帶走一些我們自以為是的崇高,那麼這個問題就交由您來判斷:

這些病毒到底有益還是有害?(新民周刊)