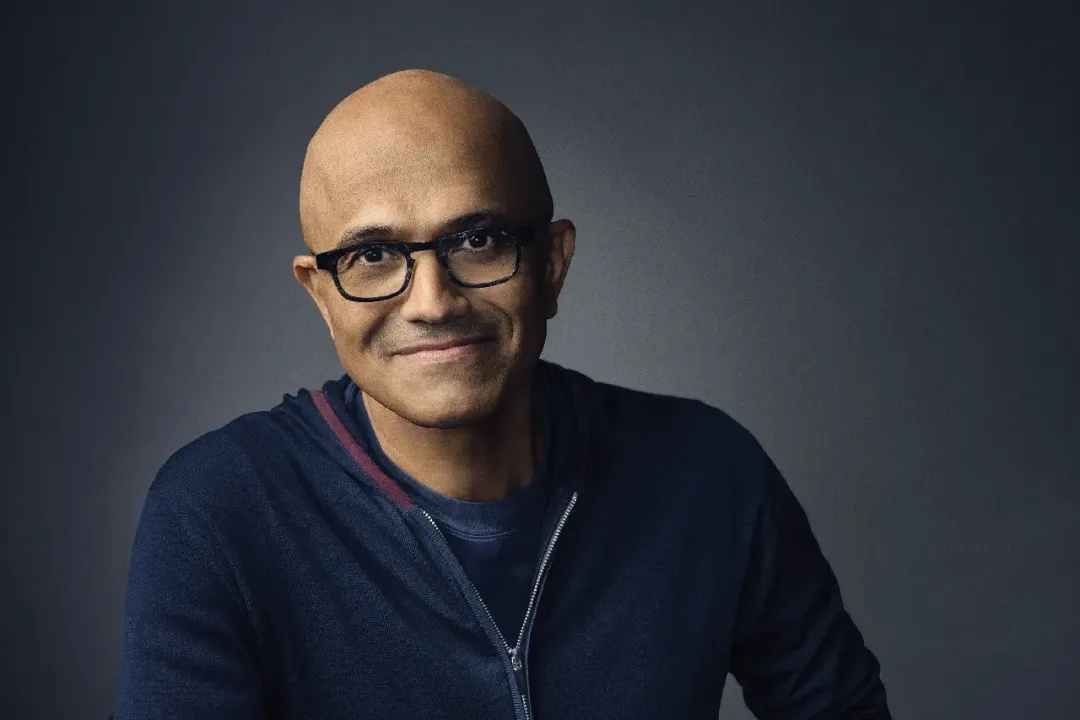

FORTUNE雜誌:薩蒂亞·納德拉「居安仍要思危」

阿德里安李表示,Agroz會用下Phi看看效果。同時,Agroz的執行長傑拉德·林給納德拉拿來了一些由Agroz培育的白菜。 「這是給我吃的嗎?」納德拉說。他夾了一小塊,用力咀嚼了起來,嗯了一聲,似乎在品味美食,但毫無疑問更是在回味這種人工智慧競賽的殘酷程度。

這次對話很能說明問題。很少有公司能夠像微軟一樣從這輪生成式人工智慧浪潮中收穫如此豐厚。由於投資人對這項技術的狂熱,在納德拉的領導下,微軟已經連續多年成為全球最有價值公司的有力競爭者,市值一直維持在3兆美元以上。

2014年,當納德拉開始執掌微軟時,該公司的前景一片黯淡。在其前任——史蒂夫·鮑爾默的領導下,微軟錯過了智慧型手機革命,平板電腦業務也不溫不火,甚至在其起家的個人電腦作業系統業務上,市場份額也日漸萎縮。在鮑爾默任職期間,微軟的股價下跌了40%以上。在擔任執行長的十年裡,納德拉為公司注入了新的活力,成功帶領公司完成了兩次技術轉型:從個人電腦到雲端運算時代,再到現在的人工智慧時代。納德拉先知先覺,一早選擇押注OpenAI及其所開發的技術,隨後又與OpenAI建立了富有成果的合作關係(雖然有時也會出現摩擦),讓微軟在這個新時代擁有了不遜於任何公司的優勢。可以說,自從微軟在20世紀90年代的「Wintel」時代稱霸個人電腦市場以來,該公司從未如此強大。

但在納德拉即將開始自己執掌微軟的第二個十年的當下,沒有人可以保證微軟能繼續保持領先。監管機構、駭客和競爭對手各自帶來的威脅都足以將其拉下王座,破壞它在業界的領導地位。最重要的是,由於人工智慧本身對速度、敏捷和精巧度的要求,微軟必須正視自身龐大規模的副作用,避免成為官僚主義和臃腫體系的受害者。

從納德拉的領導方式就可以看出,他對這些風險有著清醒的認知。雖然微軟在人工智慧領域似乎已經遙遙領先,但他和他的團隊仍然在不斷傾聽外界聲音,並且能夠敏銳地捕捉到用戶需求和偏好的細微變化。微軟也持續對那些有朝一日可能取代OpenAI的模式甚至完全取代生成式人工智慧的技術和人才進行投資。在其他行業中,這種高度警覺的狀態可能顯得矯枉過正,甚至是偏執。但納德拉比任何人都清楚,在科技領域裡,平台轉變極為頻繁且迅速。可能只是稍微多打一會兒盹,就會讓你錯過創造未來的機會,從此只能扮演追隨者的角色。

今年4月底到5月初,納德拉對東南亞進行了一場短平快的訪問,僅用三天時間就走訪了印度尼西亞、泰國和馬來西亞三國,展示了人工智能的迅猛的發展速度。所到之處,他都會遇到渴望了解如何利用人工智慧技術來促進經濟發展的政府高官們,以及正在開發人工智慧產品(從個人家教到漁業養殖者的“助理”,不勝枚舉)的軟體開發人員們,這些產品的複雜程度不亞於任何歐美競品。

我在雅加達見到了納德拉,坐下後他說:「這裡最讓我印象深刻的是技術的普及速度。如果我是在雲端運算甚至伺服器發展的第二年來到印度尼西亞,肯定也會有一些應用,但不會像現在這樣如此廣泛和迅速。

他說,過去的創新(特別是雲端運算)為人工智慧的快速普及打下了堅實的基礎,在擔任執行長之前,納德拉的大部分時間都在從事雲端運算領域的工作。他指出,如果無法惠及世界上大部分地區的民眾,那麼科技就很難實現民主化。但時過境遷,如今網路、智慧型手機和雲端設備已經無所不在。

從某種意義上說,由於微軟在平台轉移到雲端運算的過程中表現的極為出色,在平台轉移到人工智慧的過程中又取得了夢幻開局,未來的成功似乎已經是囊中之物。如果人工智慧可以提高經濟生產力(在大多數分析師的眼中,這是大概率事件),全球GDP成長將會隨之加速,科技則將在不斷做大的經濟蛋糕中佔據更大的份額。納德拉稱,在這種背景下,綜合來看,微軟的前途一片光明(即使經濟成長率維持在3%左右,微軟的利潤率仍依舊能夠以每年兩位數的速度成長)。這也有助於解釋為何投資人對微軟如此青睞有加,因為投資這種公司看起來絕對不會有出錯的可能。 (在納德拉的領導下,該公司的股價上漲了11倍。)納德拉說:“微軟要保持增長非常簡單。只要把我們在做的事情做好就行了。”

當然,「做好在做的事情」並不像看起來的那麼簡單。對於微軟這樣的巨頭企業來說,一不小心就有可能「馬失前蹄」。其也確實有過這樣的經歷,從很大程度上說,該公司就錯過了行動技術。納德拉曾在2017年說過,在影響微軟未來的三大技術創新(人工智慧、量子運算和混合實境)裡,微軟其實只掌握了人工智慧技術。微軟在HoloLens混合實境眼鏡上投入了數十億美元,並打出了「商用擴增實境」的口號,然後卻在2023年年初停止了硬體研發工作,並且裁掉了大部分的混合實境和虛擬實境團隊。此外,微軟還投資10億美元,以一種名為馬約拉納費米子(Majorana fermion)的奇異亞原子粒子為基礎,開發量子計算機,但迄今為止仍舊未能研製出在商業上可行的產品。目前,微軟只能透過與Quantinuum公司[從霍尼韋爾的量子技術部門中剝離出來的分支業務]合作提供量子服務。

納德拉表示,自己經常因為擔心錯過下一次重大技術飛躍而徹夜難眠。 「當整體環境發生變化時,你可以做出什麼貢獻?」他問。 「因為如果沒有什麼拿得出手的東西,就沒有人能夠保證你不被淘汰。」他說,這反過來又要求我們「打造一種可以讓自己在傳統智慧認為需要某種能力前就早早構建相關能力的文化,讓自己能提出新的概念。

納德拉用的是「建構」一詞。但「發現」可能更為準確。身為一個幾乎整個職業生涯都在微軟度過的高階主管,納德拉卻出乎意料地很願意走出公司,透過收購、合作或招募等方式來獲得那些可以影響未來公司走向的創新。納德拉告訴我,他密切關注微軟從其他科技公司招募了多少高級人才和初級人才,並且認為這些人才的湧入對防止公司陷於僵化至關重要。

“要想讓自己保持誠實,唯一的方法就是從外部引進高級人才,真正從思想上做到腳踏實地。 ”

——微軟執行長薩蒂亞·納德拉

熟悉納德拉的人都表示,每當察覺到巨大的戰略機會時,他都會果斷採取行動。他的收購記錄也能夠證明這一點。為了鞏固微軟作為各類數位商業活動中心的地位,並將公司的業務擴展到社群網路領域,納德拉在2016年斥資260億美元收購了領英(LinkedIn)。兩年後,他又買了開源軟體程式碼庫GitHub價值75億美元的股票。這項交易為微軟提供了一個進一步了解大批軟體開發者開發動向的管道,使其可以更好地發現新趨勢,同時也為微軟向這些開發者銷售其他微軟產品提供了一個新的購買點。最近,納德拉又斥資750億美元收購了電子遊戲巨頭動視暴雪(Activision Blizzard)。

在許多人的口中,這筆交易是微軟入局「元宇宙」的重要舉措,也有人稱此舉是為了為Xbox硬體產品購買遊戲內容,但正如一些分析師指出的那樣,其中更重要的戰略邏輯是要確保全球最有價值的娛樂媒體要在微軟的雲端上建置和運作。

微軟在人工智慧方面對其22.1萬名員工以外的創新管道和創新者的依賴最為明顯。 2019年,凱文·史考特(一位在微軟收購領英時加入微軟、隨後被納德拉提升為技術長的資深工程師)開始擔心微軟未能在人工智慧領域取得足夠的進展,並認為公司在這方面的投入嚴重不足。與納德拉一樣,史考特也認為人工智慧將帶來一場變革,不僅對微軟如此,對整個社會也是如此。然而儘管微軟在過去十年中花費了數億美元,還擁有一個由頂尖電腦科學家組成的研究部門,但它並未像Alphabet的兩個人工智慧實驗室DeepMind和Google Brain一樣取得某種令人矚目的突破。

納德拉批准了史考特的計劃,開始尋找那些能夠幫助微軟在這場人工智慧競賽中搶佔先機的新創企業,作為公司投資與合作的對象。納德拉稱,微軟面對的是「垂直整合能力更強的頂級競爭對手。要想與它們進行競爭,對外合作是必由之路。」

斯科特鎖定了位於美國加利福尼亞州舊金山的一家與眾不同的公司——OpenAI。這家新創企業的雄心壯誌之大無以復加。 OpenAI以實現通用人工智慧(即讓軟體可以像人類一樣執行認知任務,這也是人工智慧領域裡的聖杯)為己任。結果,納德拉在Allen & Co.公司舉辦的太陽谷大會(又被稱為“億萬富翁夏令營”)上恰好遇到了OpenAI的首席執行官薩姆·奧爾特曼,並對他產生了濃厚興趣。同時,奧爾特曼也意識到,微軟可能成為幫助OpenAI實現目標的大金主。

從那時算起,微軟已經向這家人工智慧公司投資了至少130億美元,而這家新創企業的技術也成為微軟的人工智慧產品的基石。 OpenAI的模式是微軟的「Copilot」品牌系列人工智慧產品得以運作的幕後功臣,包括GitHub Copilot、人工智慧軟體程式設計助手,以及微軟365(Microsoft 365)辦公室軟體中的生成式人工智慧功能。上述模型也正在為「必應(Bing)Copilot」提供支援。

必應Copilot是一款面向消費者的免費聊天機器人兼生成式人工智慧搜尋引擎。透過將AI Copilot的功能整合到其暢銷全球的Office 365產品之中,微軟進一步豐富了吸引客戶的方法。不過,部分客戶還是對微軟向每位Copilot用戶每月收取30美元的高昂使用費表達了不滿。科技研究公司Gartner的一位備受尊敬的副總裁、分析師賈森·黃說:「沒有人想為使用微軟365軟體增加50%的預算。」

目前來看,微軟的Azure雲端運算業務從OpenAI的模型中所獲得的經濟效益最大,由此也能看出,納德拉主導的兩大戰略轉型可謂相輔相成、相得益彰。許多公司想要透過Azure充分發揮OpenAI旗下GPT模型的作用,旺盛的市場需求對上述兩家公司的營收成長貢獻巨大。在截至2024年3月的一個季度中,Azure的整體銷售成長達31%,微軟認為其中的7%應該歸功於人工智慧服務。摩根士丹利(Morgan Stanley)估計,Azure AI服務創造的年銷售額預計將達到40億美元。整體而言,微軟本季的雲端收入為351億美元,年增23%。這也幫助在雲端運算市場中佔比排名第二位的微軟進一步縮小了與產業領導者亞馬遜(Amazon)的亞馬遜雲端科技(AWS)的差距。

科技研究公司弗雷斯特(Forrester)的首席分析師李·蘇斯塔指出,在苦苦追趕亞馬遜雲端科技數年之後,與OpenAI的合作讓微軟「有史以來首次在雲端運算領域掌握了主動權」。微軟可以透過對人工智慧產品收取溢價來收回其建構雲端運算基礎設施的成本。他說,現在的問題是,鑑於許多客戶在扎堆進入人工智慧領域時並未想好如何最好地獲得投資回報,Azure能否保持這種勢頭還要打個問號。蘇斯塔打趣道:「我們剛剛經歷了人工智慧發展進程中『先買後試』的階段。」

當然,微軟也在斥巨資購買GPU(圖形處理器,人工智慧應用運作所需要的一種專用晶片),建造更多的資料中心。 2024年的前三個月,微軟的資本支出較去年同期激增79%,達到140億美元,而且該公司已經告訴投資者,至少到2025年,這方面的支出還將持續上升。為了減少對英偉達(Nvidia)的圖形處理器的依賴,微軟已經開始設計自己的人工智慧晶片。不過雖然這些晶片已經陸續運抵該公司的資料中心,但全面鋪開還需要時間。

同時,微軟對OpenAI的依賴也帶有一定的風險。在2023年感恩節的前幾天,OpenAI的董事會突然解雇了其極具個人魅力的首席執行官及聯合創始人薩姆·奧爾特曼,稱他沒有做到“始終坦誠相待”,讓這家新創企業的前景變得撲朔迷離。

納德拉慌忙向客戶和投資者保證,微軟對OpenAI技術的使用不會受到影響。他也表示願意把奧爾特曼、OpenAI的共同創辦人格雷格·布羅克曼以及其他願意加入微軟的OpenAI員工招入麾下,此舉也促成了奧爾特曼的復職。在公司遭到員工大規模辭職的威脅下,OpenAI董事會被迫為奧爾特曼官復原職。參與解僱奧爾特曼的董事會成員大多被掃地出局,微軟也獲得了一個觀察員席位。今年1月,納德拉在接受電視採訪時聲稱,微軟在董事會的地位並不重要,但他希望看到該公司能夠實現「良好的治理和真正的穩定」。

除了這場內訌鬧劇之外,此前還有一些報導曾經暗示這對合作夥伴之間關係緊張,聲稱OpenAI在提供功能更強大的新型人工智能模型方面進展太慢,而且該公司曾經試圖把自己的技術直接賣給微軟的大客戶。斯科特承認雙方偶爾確實會有摩擦。他說:「大家的緊迫感都很強,所以都在全力以赴(對一些細枝末節可能會照顧不周),也正因為我們都希望可以快速看到新成績,所以雙方偶爾會對彼此產生不滿。

微軟的高層堅持認為,他們對OpenAI的整體發展充滿信心。在納德拉從東南亞回來的幾天之後,我採訪了他,他強調道,OpenAI為微軟帶來了GPT-4,按照大多數的基準測試,它目前仍然是市場上性能最強的人工智能模型,也是大多數公司在開發生成式人工智慧應用時都會選擇的模型。功能更強大的GPT-5模型的開發工作目前正在穩步推進之中。他說:“我們對自己目前取得的成績以及基於GPT-4收穫的成果感到非常滿意。”

在奧特曼的口中,其與微軟,特別是斯科特,關係十分密切,他更是稱斯科特為“我整個職業生涯中最重要的合作夥伴、同事,怎麼說都不過分” 。他和史考特每週都會進行多次交談,奧特曼表示,他會向這位微軟的技術長請教有關策略甚至人工智慧對社會影響的意見。

OpenAI雄心勃勃,而微軟對執行的關注則偏向務實,二者並非總是那麼遐邇。在馬來西亞,我看到納德拉並未正面回答當地一位執行長關於通用人工智慧(OpenAI的終極目標)對人類意味著什麼的問題。當我對納德拉隱約透露出的這種不悅詢問奧爾特曼時,他回答道,他和微軟的首席執行官「有著不同的工作和角色,關注的時間範圍也不一樣。但雙方的方向一致,所以沒有什麼問題」。除了這些差異之外,奧爾特曼還介紹了微軟與OpenAI在各個層面上的緊密合作。他說:「我們不會在一起上繩索課什麼的。」但他指出,兩家公司的高階主管和工程師一直保持著良好的溝通,不僅常常會在彼此的辦公室裡辦公,還會在下班後共進晚餐,增進感情。

話雖如此,但由於競爭對手也在推動人工智慧前沿的創新,客戶仍在研究如何最好地利用人工智慧技術來創造價值,納德拉還是希望在OpenAI之外能夠有其他的選擇。 Gartner公司備受尊敬的副總裁,同時也是技術創新、雲端運算和人工智慧的分析師阿倫·錢德拉塞卡蘭指出:「微軟正在多邊下注。」截至2024年3月底,微軟的資產負債表上有800億美元的現金和短期投資,所以納德拉有能力進行這種操作。除了幫助雲端客戶採用價格有時偏高的OpenAI的模式之外,微軟也在為它們提供其他免費的開源人工智慧模型,包括一些來自競爭對手的模型,例如Meta的Llama。這些模型通常功能不如GPT-4強大,但在某些應用情境中,它們能夠以更低的成本完成任務。

今年4月,微軟向總部位於阿拉伯聯合大公國阿布達比的G42公司投資15億美元。 G42是一家與阿布達比王室關係密切的科技企業集團,已經訓練出開源阿拉伯語人工智慧模型。微軟也向法國的一家人工智慧新創公司Mistral投資了1,600萬美元,該公司開發了一款功能強大的開源語言模型。微軟也開發了自己的開源小語言模型系列——Phi,它的體積不大,但功能強勁。

錢德拉塞卡蘭說:「客戶想要有多種產品可供自己選擇。」微軟的目標是確保「無論客戶如何選擇,都會在Azure上消費」。他解釋道,如果可以做到這一點,微軟就能夠與它們建立起互利共贏的長期合作關係。大多數公司需要在儲存其資料的同一雲端設備上運行人工智慧應用。如果微軟可以獲得這些數據,客戶再想離開就會變得十分困難。用錢德拉塞卡蘭的話來說,就是“數據引力”,而且微軟還能夠圍繞數據管理以及數據安全向這些客戶出售附加服務。

除了投資OpenAI之外,微軟在人工智慧領域最重要的動作是在今年3月挖來了DeepMind的聯合創始人穆斯塔法·蘇萊曼及其人工智慧新創公司Inflection的大部分員工,組成了全新的消費者人工智慧部門核心團隊。微軟也同意支付6.2億美元以獲得Inflection的技術授權(Inflection開發的大語言模型是除了OpenAI的模型之外全球最好的模型之一)。有微軟的高層告訴我,此舉是為了防止Inflection及其投資者可能提起的商業機密竊盜訴訟。 (有人猜測僱用上述人員、購買相關許可是為了規避反壟斷審查,但微軟的高階主管否認。)

微軟真正想從Inflection得到的其實是人才。科技刊物《The Information》報道稱,Inflection的前成員組成的團隊正在努力開發一種全新大語言模型,功能之強大或許可以與OpenAI開發的系統相媲美。當我向納德拉問及此事時,他只是說微軟將繼續在內部推動人工智慧模型的創新工作。 Gartner的分析師錢德拉塞卡蘭表示,微軟需要有自己的專業團隊來訓練功能最強的尖端大語言模式。

在微軟與OpenAI的合作中,有一個關鍵條款,即如果OpenAI實現了其既定的通用人工智慧目標,微軟就將失去自動獲得OpenAI的最強大人工智慧模型授權的權利,而是否已經達成既定目標則由OpenAI的非營利董事會全權判定。納德拉想要有一個B計劃,而蘇萊曼和他從Inflection帶來的人工智慧專家正好能夠滿足納德拉的需要。

在人工智慧技術的發展方面,大語言模型並非是唯一受到人們關注的方向。今年4月的一個溫暖而陰沉的下午,我乘坐一輛自動駕駛型號的捷豹(Jaguar)I-Pace穿過英國倫敦擁堵的街道,這輛汽車搭載了由微軟投資的一家名為Wayve的新創企業開發的軟體。看著一輛汽車自動轉向、停車和啟動,令人嘖嘖稱奇,但微軟更感興趣的是讓這些功能成為現實的技術。

微軟負責業務發展、策略和風險投資的執行副總裁克里斯·楊告訴我,對Wayve這類公司進行投資是為了獲得“市場信號”,具體到Wayve來說,是為了了解新興的“具身智能”世界。 「具身智慧」是指在物理世界中運作的人工智慧系統,可以控制汽車、無人機或機器人等。微軟在對新創企業進行投資時有兩種方式:一是透過現金儲備直接投資,二是透過其企業創投部門M12進行投資。克里斯楊於2020年加入微軟,並在納德拉的支持下把M12的戰略目標從獲取財務回報轉向關注那些能夠幫助微軟拓展業務、獲得市場情報或跟上關鍵創新的新創公司。隨著汽車製造商應用的駕駛輔助技術越來越複雜,透過幫助訓練Wayve的人工智慧系統,微軟將可以更了解汽車產業未來的雲端運算需求。

克里斯楊稱,微軟在具身智慧領域投資的企業並非僅有Wayve一家,還有仿人機器人公司Figure。該公司還對一些被視為微軟應用與雲端服務未來主要潛在市場的領域進行了投資,包括合成數據創建、網路安全,甚至生物技術和藥物發現等。

優秀的衝浪者在衝浪時,既要靠眼看,也要憑感覺,感知在衝浪板下流過的水流。納德拉治理下的微軟透過盡可能貼近開發者(公司內部開發軟體的工程師和程式設計師),並努力對他們的需求做出回應,在技術浪潮中縱橫馳騁。納德拉的東南亞之行就是一次在最高層級與開發者之間進行的對話。

納德拉就任執行長之後不久,就開始在微軟推行文化變革,其中就包括“成長型思維”,即員工不應該重在“無所不知”,而應該努力“無所不學”。如今,這項理念已成為公司與開發者互動時的重要準則。負責管理全球開發者社群的微軟副總裁史考特漢塞爾曼指出,在納德拉時代之前,微軟曾經因為對開發者發號施令並強迫他們使用公司的全部技術堆疊而聲名狼藉。現在,微軟允許開發者挑選元件,並不斷徵求他們的回饋意見,了解他們希望微軟開發哪些功能。他說:“Azure要對開發者負責;開發者就是客戶,如果開發者覺得Azure很好用,用起來也滿意,他們就會繼續使用。”

微軟為取悅開發者所做的最新努力主要集中在其人工智慧程式設計工具——GitHub Copilot。負責產品設計、用戶研究和工程系統的公司副總裁阿曼達·西爾弗列舉了一長串研究數據,這些數據表明,透過使用Copilot,能夠有效提升程式設計師的程式設計速度和準確度。這項工具深受程式設計師的歡迎。今年4月,微軟更進一步,首次推出GitHub Copilot Workspace。借助該軟體,開發者只需要描述出自己想要建立的功能,軟體就會自動產生所有必要的程式碼。 Copilot的出現把微軟與開發者的關係拉近到了前所未有的程度,而隨著Copilot推動實現軟體開發的民主化,越來越多的開發者或將被吸引加入其中。

雖然Copilot大獲成功,但也並非一帆風順。微軟在訓練Copilot時使用了過去一些程式設計師上傳到GitHub的程式碼,其中有一些程式設計師聲稱,微軟對其程式碼的使用違反了其上傳程式碼時所依據的許可條款,並以此為由起訴微軟和OpenAI違約。這起案件以及微軟和OpenAI面臨的版權侵權訴訟[包括來自《紐約時報》(New York Times)的訴訟]都指向納德拉所說的另外一件讓他徹夜難眠的問題,即公司可能會失去他所謂的「營運授權」。

他指出,這種授權的基礎是“社會契約”,而社會契約又對微軟提出了具體要求。納德拉說:「信任是其中的一項要求。」還有微軟的產品和服務能否在其開展業務的所有地方創造經濟剩餘。在亞洲之行結束後,他對我說:「為什麼會有亞洲國家願意給我們頒發營運許可證?我們是否可以提高當地小型企業的生產力?是否能夠提高當地跨國公司的競爭力?是否可以提高當地公共部門的工作效率? 或

提升當地的衛生水平和教育水平?。納德拉在亞洲之行中宣布,微軟將協助東南亞地區培訓250萬名掌握人工智慧技能的人才。該公司宣布,未來四年,將在印尼和馬來西亞分別投資17億美元和22億美元,建立資料中心、進行相關培訓。另外,微軟也以未揭露的成本宣佈建造在泰國的第一個資料中心。此外,該公司還計劃在歐洲和日本進行類似的基礎設施與培訓投資。

但在「信任」方面,卻有一些訊號令人擔憂。對微軟掠奪資料用於訓練人工智慧的指控或會損害該公司的聲譽。在過去兩年內,微軟遭遇了一系列破壞性的網路攻擊,讓過去以「網路安全業界一流」面目示人的微軟突然顯得狼狽不堪。其他潛在問題可能還包括在網路上氾濫的深度偽造、人工智慧輔助詐欺和人工智慧生成垃圾內容等,其中的一些不良內容的創造用的正是微軟的技術。納德拉傾向於認為,深度偽造和虛假資訊應該在傳播點(社群媒體平台)而非創建點(微軟的人工智慧應用)進行監管。至於民眾和政府是否會認同他的觀點,目前我們無從得知。

失去信任又為微軟帶來了另一個大威脅:監管。包括微軟在內,科技巨頭在全球面臨的政府審查都前所未有的嚴格,而人工智慧的出現只會強化政府對它們的關注。微軟的副董事長兼總裁布拉德史密斯說:「科技業輕監管的時代已經過去。」他是領導微軟與全球各國政府關係的人。

2023年,為了避免被歐盟(European Union)處以反壟斷罰款,微軟同意把Teams協作工具從Office中剝離。但此舉並未令監管機構滿意。雖然歐盟的競爭管理機構決定不再針對微軟與OpenAI的合作關係採取行動,但美國的反壟斷執法機構依舊在調查二者的關係。史密斯承認,與五年前相比,現在的收購更加困難,該公司目前仍舊因為收購動視暴雪而與美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)糾纏不清。同時,該公司也必須遵守歐洲的一系列針對科技巨頭修訂的法律,包括新出台的《人工智慧法案》(AI Act)。

在25年前,美國政府成功贏了禁止微軟在Windows中捆綁使用Internet Explorer瀏覽器的官司,差點導致公司解體。史密斯告訴我,微軟從那次經驗中受益匪淺,所謂「吃一塹、長一智」。在納德拉的領導下,微軟對監管機構採取了比創辦人比爾蓋茲擔任執行長時更馴服的態度。史密斯說:「在科技業,大家都要學會適應,這樣才可以同時在工程和監管兩方面取得成功。我認為,我們可能比其他一些公司更願意去適應這種要求」。

的確,隨著微軟的野心越發高漲,實現目標的決心越來越大,該公司將需要進一步增強與各國政府的合作。

舉個例子,人工智慧和雲端服務離不開資料中心,而資料中心又離不開能源。在吉隆坡,納德拉對一群執行長表示,由於再生能源缺乏,微軟在為資料中心選址時,可選的地方十分有限。他說,如果政府希望微軟在本國投資,就應該投資支持綠色能源發電事業,並升級本國的電網。微軟在美國也面臨類似限制。它甚至探索如何利用人工智慧技術來簡化新核電廠的監管審批流程。微軟還需要降低製造人工智慧晶片和建造資料中心的碳排放強度。該公司在今年5月透露,自2020年以來,其二氧化碳排放量大增30%,可能會導致公司無法實現到2030年負碳排放的承諾,而之所以會出現這樣的問題,在很大程度上上正是上述建設所造成的結果。

據媒體《The Information》的一篇報導稱,微軟和OpenAI還在考慮建造一個龐大的資料中心,供OpenAI未來開發新模型之用,相關裝備費用可能高達1,000億美元。斯科特指出,這篇報導“錯得離譜”,但他拒絕透露錯誤在哪裡。不過他確實說過:「我們肯定不會給競爭對手超越我們的機會。」

這種不惜一切代價的態度讓微軟成為同行們強大的競爭對手。但可能還不足以確保它保住自己全球最有價值公司的寶座。納德拉在雅加達告訴我,要保持領先地位,微軟必須繼續滿足「客戶未能表達且未被滿足的需求」。這反過來又要求公司「保持謙遜,保持飢餓感,保持成長的心態」。微軟永遠不能固步自封。他說:“我不認為(微軟的市值名列第一位)理所當然。”

除了ChatGPT之外,微軟的其他投資項目

透過與OpenAI的合作,微軟在這場生成式人工智慧競賽中一舉躍居前列。但人工智慧技術發展迅速,微軟的雲端運算客戶希望在不同的用例中使用不同的人工智慧模型,也想更好地控製成本。因此,微軟正在透過以下投資來對沖風險:

1. G42

微軟對這家總部位於阿拉伯聯合大公國阿布達比的科技集團投資了15億美元,該公司開發的阿拉伯語大語言模型在業界處於領先位置。這筆投資被廣泛認為是美國在促成G42切斷與中國及中國晶片公司的合作之後對G42做出的回報。

2. Mistral

這家總部位於法國巴黎的新創公司由DeepMind的前研究人員在2023年創立,已經開發出一系列強大的開源大語言模型。截至目前,Mistral已經籌集到數億美元的風險資金。微軟為該公司提供了1,600萬美元的小額投資,Mistral的模型也已經上架Azure。

3. Wayve

Wayve的總部位於英國倫敦,是一家專為自動駕駛汽車開發軟體的公司,其產品不需要配備專門的感測器或詳細的街道地圖,而是能夠透過接收視覺資訊來直接輸出正確的駕駛操作,先進程度遠超競品。微軟參與了Wayve的多輪融資,包括今年5月的10億美元融資。

4. Figure

Figure是一家專門生產商用仿人機器人的新創企業,其展示的技術令人印象深刻,廣受好評。該公司還與OpenAI合作,為機器人配上了「人工智慧大腦」。今年2月,微軟參與了這家位於美國加州桑尼維爾的公司6.75億美元的融資。目前,Figure的估值超過20億美元。 (財富中文網)