2024年世界發展報告:中等收入陷阱(概述)(上)

概述:創造奇蹟

引言

中等收入經濟體在與時間賽跑。自20世紀90年代以來,許多中等收入經濟體做得很好,擺脫了低收入水平並消除了極端貧困,導致人們普遍認為過去三十年的發展成就斐然。但這是因為人們的期望極低——這本是世界上超過三分之二的人每天生活費不足一美元時的期望。人均收入在1136美元—13845美元之間的108個中等收入經濟體的目標是在未來二三十年內邁入高收入經濟體行列。如果用該目標來評估,結果令人沮喪:自1990年以來,共有34個中等收入經濟體轉型成為高收入經濟體,其總人口還不到2.5億(僅相當於巴基斯坦的人口數量)。

過去十年,中等收入經濟體的發展前景越發黯淡。隨著國內債務不斷上升和人口老齡化,發達經濟體的保護主義日益盛行,加快能源轉型的壓力不斷加大,如今中等收入經濟體的發展空間越來越小。中等收入經濟體的60億人口將在一兩代人的時間內看到自己的國家成長為高收入經濟體的可能性從來就不高。如今幾乎沒有希望了。

《2024年世界發展報告》(WDR 2024)借鑑了20世紀50年代以來的發展經驗和熊彼特學派(Schumpeterian)經濟學家在經濟理論方面的進步,指出新興市場經濟體避免陷入令人擔心的所謂“中等收入陷阱”的途徑。該報告指出,一經濟體在中等收入階段需經過兩次轉型,而不是一次轉型。第一次轉型是從加快投資的“1i戰略”轉型到同時重視投資和引進技術的“2i戰略”,即一國從外國引進技術並在國內推廣。中低收入經濟體政府必須在投資拉動戰略的基礎上,採取措施將世界各地的現代技術和成功的商業流程融入本國經濟。這需要重塑國內大量產業,使其成為商品和服務的全球供應商。

只要經濟體能成功完成上述戰略,就可以轉向“3i(投資、引進技術和創新)戰略”——加大對創新的關注。已經掌握從國外引進技術的中高收入經濟體可以在投資和技術引進的基礎上輔以創新——不僅要借鑑全球技術前沿的創意,還要在此基礎上推動創新。這就需要再次調整企業、工作和能源使用的結構,更加重視經濟自由、社會流動和政治競爭性。

經濟增長戰略的轉型不是自動完成的。能否成功取決於社會如何巧妙地平衡創造、保守和毀滅等三種力量。可以通過約束既得利益者、獎優罰劣和利用危機來實現。既得利益者——大型企業、國有企業和掌權者——雖然可以增加巨大的價值,但也能輕易地減少價值。政府必須通過設計鼓勵新進入者的競爭機制,來約束既得利益者,但是既不能偏愛中小企業,也不能抑制大型企業。與發達經濟體相比,中等收入經濟體的技術人才儲備較少,而且人才利用效率也較低,因此這些經濟體必須在人才積累和組態方面做得更好。普惠可靠的能源一直是經濟快速發展的壓艙石,但如今要在保持地球宜居的同時實現經濟繁榮,就需要更加關注能源效率和排放強度。民粹主義抬頭和氣候變化等緊急事態為廢除過時的制度安排提供了機會,並為新的制度安排騰出了空間;危機很痛苦,但在民主國家,危機有助於為艱難的政策改革凝聚共識。

已迅速邁入高收入經濟體的少量中等收入經濟體,通過約束強大的既得利益者來鼓勵企業發展,通過獎優罰劣來培養人才,並通過危機來改革不再適合其設計目的的政策和制度。如今的中等收入經濟體也必須這樣做。問題是怎麼做。考慮到中等收入經濟體要實現經濟繁榮必須解決的複雜問題,它們的當務之急卻簡單得出奇:必須提高資本、勞動力和能源的使用效率。這說起來容易做起來難,但過去30年裡,經濟分析理論的不斷進步,已經能提供一些有益的指引。

讀者可能會立即意識到將一國的發展與其人均收入等同起來是有問題的。事實上,發展實踐者一直在使用大量表面指標來評估一經濟體的結構優勢及其分類指標的優勢(如工業、社會和生態)。我們已經習慣於用行業的企業規模分佈來衡量其生產效率,用家庭收入分佈來衡量社會穩定性,用能源分佈來近似衡量生態的可持續性。但隨著經濟結構變得越來越複雜,這些衡量指標變得越來越不精準,對制定政策的指導作用也越來越差。

《2024年世界發展報告》的前提假設是,與經濟結構的複雜性相比,中等收入經濟體的資訊缺口比低收入國家或發達經濟體更嚴重。因此,中等收入經濟體比其它經濟體更容易受基於表面的經濟效率指標制定政策的影響,使其特別容易過早出現經濟減速。世界銀行的經濟學家將這種病態現象戲稱為“中等收入陷阱”,而本報告的主題就是如何避開這個陷阱的戰略。

本報告建議各經濟體在實施這些戰略時,不要使用企業規模、收入不平等和能源來源等相對表面的指標來制定政策,而是要使用增加值、社會經濟流動性和排放強度等無條件的可靠指標。後者是更真實的決策指標,但要求也更高。政策制定者必須更加願意公開敏感資料,公開討論政策,並抓住一切機會摧毀過時的制度安排。這就要求政策制定者獲取很難獲得但至關重要的資訊。沒有這些資訊,中等收入經濟體將盲目地駛入風暴不斷的海洋。自上世紀70年代以來,中等收入經濟體的人均收入中位數一直低於美國的十分之一。日益複雜的地緣政治、人口和環境問題將使未來幾年的經濟增長更加困難。中等收入經濟體要克服這些不利環境成為發達經濟體,就必須創造奇蹟。

“致富光榮”

假如你是世界上108個中等收入經濟體之一的政策制定者。你已經認識到,在強有力的制度和廉潔治理的支援下,為國內外私人投資創造一個可信、堅實的宏觀經濟基礎非常重要。就像50年前的鄧小平一樣,你必須有宏偉的規劃。

中國“十四五規劃”(14th Five-Year Plan)的目標是:到2035年人均國內生產總值(GDP)達到發達國家的中位數,中產階級人數大幅增長。印度總理的願景是:到2047年,也就是印度獨立100周年之際,把印度變成一個發達經濟體。越南《2021-2030年經濟社會發展戰略》(Socio-Economic Development Strategy 2021–2030)提出了十年內人均GDP保持7%增長速度的戰略,到2045年發展成高收入國家。如南非《2030年國家發展計畫》(2030 National Development Plan)設定的目標是:將人均收入從2010年的2800美元提高到2030年的7000美元。其它中等收入經濟體也提出了類似的願望。

如果這些計畫成功,這些經濟體將在不到一代人或一兩代人的時間內邁入高收入經濟體。企業將獲得前所未有的收入,而人民將能以前所未有的方式消費。貧困人口將大為減少,並消滅極端貧困。在政府大廳裡,這些計畫激發巨大的樂觀情緒。

但是有一個問題。

從世界銀行的世界發展指標等廣泛使用的指標看,中等收入經濟體的經濟增長並沒有加速。如果說有什麼變化的話,那就是隨著收入的增長,經濟增速在逐漸放緩,甚至每過十年降幅會再次擴大。

此外,中等收入經濟體的收入水平並未向發達經濟體收斂。美國仍被認為是世界經濟的領先者;收入高於美國的國家,其人口加起來不到2500萬。自1970年以來,中等收入經濟體的人均收入從未超過美國的十分之一(如圖1所示)。

與美國相比,中等收入經濟體似乎掉入了“中等收入陷進”。

人們發現,中等收入經濟體的經濟增速並沒有超過需要一代人甚至兩三代人的時間內趕上高收入國家收入水平所需的增長速度。用世界銀行的“長期增長模型”(Long Term Growth Model)(基於著名的索洛-斯旺增長模型(Solow-Swan growth model))估計表明,如果經濟增長的驅動因素——人力資本投資、全要素生產率、勞動力參與率,以及公共投資和私人投資在經濟產出中所佔份額——繼續保持近期的歷史趨勢,2024-2100年大多數中等收入經濟體的經濟增速可能會顯著放緩。到2100年,巴西和墨西哥等國與美國的差距可能會比現更大。

圖1. 與美國相比,中等收入經濟體的人均收入幾十年來一直停滯不前

資料來源:《2024年世界發展報告》(WDR 2024)編寫團隊使用“世界發展指標”(World Development Indicators,WDI)(分類資料)計算,世界銀行(World Bank),華盛頓特區(Washington, DC), https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712。

註:圖中的線條代表中等收入經濟體和中等收入經濟體(中國除外)相對於美國(被認為是經濟前沿國家)的人均收入變化趨勢。國家定義基於第一份《世界發展報告》(World Development Report)(世界銀行(World Bank),1978年),“低收入國家”的人均國民總收入(GNI)為250美元或以下;“中等收入經濟體”的人均國民總收入超過250美元;工業化(高收入)國家是除希臘、葡萄牙、西班牙和土耳其之外的經濟合作與發展組織(OECD)成員國。希臘、葡萄牙、西班牙和土耳其被歸類為中等收入經濟體。

是一個陷阱還是兩個陷阱?

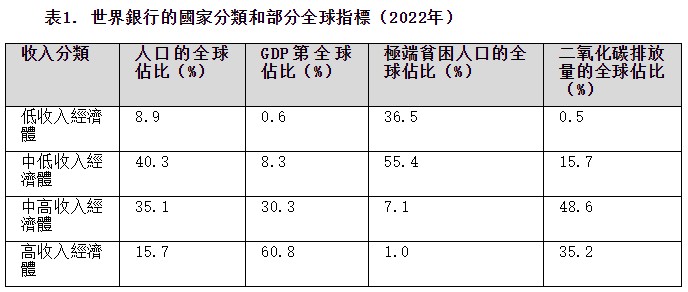

目前,世界銀行將108個經濟體列為“中等收入經濟體”,即人均年收入在1136美元—13845美元之間的經濟體1。這些經濟體對全球長期繁榮至關重要。它們的全球經濟佔比近40%,其國內極端貧困人口的全球佔比超過60%,二氧化碳排放量第全球佔比超過60%(如表1所示)。

隨著經濟規模擴大,發展中經濟體的結構會發生變化,這意味著影響經濟增速變化的是新因素。儘管不同國家的必要條件有所不同,但平均而言,通常當經濟體人均GDP達到美國的11%左右時,經濟增長開始減速,此時人均收入的增長也會進入平台期。如今這一數字約為8000美元,或大約是公認的中高收入經濟體的收入水平。隨後,經濟增速會出現系統性放緩。當這些經濟體處於低收入階段時,主要依靠資本積累的發展戰略能發揮很好的作用,甚至當許多經濟體邁入中低收入階段時(人均收入1136-4465美元),依靠投資的發展戰略越來越不太管用了。僅僅依靠要素積累的發展戰略可能會使結果不斷惡化——當資本邊際生產率下降時,這是自然現象。

要瞭解原因,請考慮一下:如果資本稟賦是當今中等收入經濟體和高收入經濟體之間唯一重要的經濟差異,那麼典型的中等收入經濟體2019年的人均國民總收入應當接近美國的四分之三(如圖2所示);但事實上,大約只有美國的五分之一。中等收入經濟體的增長前景現在越來越取決於其提高生產方法複雜性的能力。

自2007年以來 ,世界銀行稱這種依賴為“中等收入陷阱”2。過去的34年裡,只有34個經濟體成功走出陷阱。

要成為高收入經濟體,中等收入經濟體必須提高經濟結構的複雜性。用經濟體“出口籃子”指標——經濟複雜性指標——來衡量經濟複雜性可以發現,凡是能從人均GDP不足1.3萬美元發展到人均GDP超過3.1萬美元的經濟體,經濟複雜性與收入之間的相關性都在不斷上升,無論其”出口籃子“多樣化是提高了還是降低了都是如此(如圖3所示)。

然而,中等收入經濟體的發展速度漸漸放緩。在本世紀頭二十年,這些經濟體的年收入平均增長率下降了近三分之一——從本世紀頭十年的5%下降到21世紀第二個十年的3.5%3。由於中等收入經濟體面臨的逆風越來越強,經濟不可能很快出現轉機。它們要應對地緣政治緊張局勢加劇,還要應對可能使知識向中等收入經濟體傳播減慢的保護主義4、償債困難,以及氣候變化和氣候行動給經濟和金融帶來的額外成本。

註:目前世界銀行(World Bank)將26個經濟體歸類為“低收入經濟體“(用世界銀行圖表集(World Bank Atlas)方法計算的2022年“人均國民總收入”(GNI per capita)為1135美元或以下);將54個經濟體歸類為”中低收入經濟體“(人均國民總收入在1136-4465美元之間);將54個經濟體認定為”中高收入經濟體“(人均國民總收入在4,466-13,845美元之間);將83個經濟體認定為”高收入經濟體“(人均國民總收入為13846美元或以上)。GDP =國內生產總值;GNI =國民總收入。

圖2. 如果資本積累充分,中等收入經濟體的工作收入將接近美國的四分之三,而不是五分之一

註:條形圖顯示的是2019年中等收入經濟體的簡單平均值。資料是使用瓊斯(Jones)(2016)提出的方法計算出來的。瓊斯(Jones)(2016)之後的資料基於“希克斯中性”(Hicks-neutral)和勞動力佔比保持三分之二的假設。GDP =國內生產總值。

投資、技術引進與創新——層層疊加,循序漸進

中等收入經濟體要讓經濟更複雜,需要連續經歷兩次轉型,而不是一次轉型。第一次轉型是在促進投資的同時輔以技術引進,使各經濟體(主要是中低收入經濟體)專注於模仿和傳播現代技術。第二次轉型是在投資和技術引進的基礎上增加創新,使各經濟體(主要是中高收入經濟體)側重於提高國內技術能力,為全球技術增加價值,最終自己成為創新者。總之,中等收入經濟體邁入中等收入行列後,需要重新調整經濟增長的三大動力組合——投資、技術引進與創新(如表2所示)。

為什麼從中等收入經濟體邁向高收入經濟體如此困難?原因之一是,經濟體邁入中等收入行列後,不可能一下子從投資驅動型增長轉型至創新驅動型增長模式。首先要引進技術,然後再創新。

先引進技術

低收入經濟體要推動經濟快速增長,主要靠加快投資。隨著這些經濟體邁入中等收入行列,要想繼續發展,就要在優質投資環境的基礎上,輔以精心設計的措施,從國外引進新技術,並在整個經濟體傳播推廣,即所謂的“引進技術(infusion)”。

圖3. 隨著經濟體從中等收入向高收入轉型,經濟會變得更加複雜

註:圖中描繪了從人均GDP不足1.3萬美元發展超過3.1萬美元(2019年分別為第50百分位和75百分位)的每個經濟體的人均GDP與其出口複雜度之間的關係。“複雜度”用經濟複雜性指數(Economic Complexity Index)的加權平均值來表示。圖中顯示了多樣化的經濟體樣本(橙色實線),即一個經濟體的最終趨勢比其起點更加多樣化,以及生產變得更集中的經濟體樣本(深藍色虛線)。國家縮寫來自國際標準化組織(International Organization for Standardization,ISO),https://www.iso.org/obp/ui/#search。GDP =國內生產總值;PPP=購買力平價。

剛邁入中等收入經濟體的國家必須改弦更張,有意識地從國外引進最先進的技術、瞭解市場潛力和外國企業實踐,並加快這些技術的國內傳播(如圖4所示)。決策者必須支援那些已經準備好並且有能力將全球技術納入生產的企業。要充分利用新技術,企業需要大量熟練技術工人和足夠多的工程師、科學家、管理人員和其他高技能專業人員。那些對外國經濟理念相對開放,並在國內建立了大量中等教育和職業培訓項目的國家,往往比那些沒這麼做的國家表現得更好。

近幾十年來,智利、韓國和波蘭三國從中低收入經濟體快速發展為高收入經濟體的經驗為上述觀點提供了例證(如圖5所示)。

表2. 要邁入高收入經濟體行列,各經濟體需要重新調整投資、技術引進和創新組合

註:橙色刻度盤表示針對特定收入國家群體的重點戰略。藍色刻度盤表示重點戰略成功之前,該戰略對該特定收入國家群體的優先順序較低。

圖4. 中等收入經濟體要邁入高收入經濟體行列,必須連續經歷兩次轉型

註:根據各國與發達國家的接近程度(以主要經濟體為代表),圖中的曲線表示資本和生產率對經濟增長的相對貢獻(y軸),。x軸上離原點越遠的國家越接近發達國家。

韓國的成功可能是對以下論點的最好支援:維持高增長需要在加快投資的基礎上輔以技術引進,然後再通過創新政策增強“2i戰略”。20世紀60年代初,韓國是世界上最不發達的國家之一,人均收入不到1200美元。經歷了50年的前所未有的產出高增長後,2023年韓國的人均收入已升至約3.3萬美元。

圖5. 韓國、波蘭和智利從中等收入經濟體快速發展成為高收入經濟體的過程中伴隨著經濟危機

註:GNI=國民總收入;HIC=高收入國家;LMIC=中低收入國家;UMIC=中高收入國家。

20世紀60年代韓國採取增加公共投資和鼓勵私人投資等一系列措施,啟動了韓國經濟增長5。在20世紀70年代和80年代,韓國經濟增長是由高投資率和技術引進的強效組合推動的,並輔以鼓勵企業採用外國技術的產業政策(如圖6所示)。企業購買技術的資本支出可以抵扣稅款,家族企業集團(或財閥)率先模仿外國技術——主要是日本技術。隨著韓國大企業趕上外國企業,並遭遇昔日技術引進對手方的抵制,產業政策轉向支援創新的“3i戰略”。然後,隨著韓國企業的產品越來越複雜,需要具有專業工程技術和管理技術的員工。教育部通過公立大學和對私營機構的監管發揮作用,制定目標,增加預算,並監測這些技能人才的培養。韓國企業還需要更多的專業資本:對於一個不斷髮展的中等收入經濟體來說,投資仍然很重要。

波蘭的情況有所不同,因為波蘭以前是社會主義國家,還是歐盟成員國。但波蘭收入快速增長眾所周知,和韓國一樣,波蘭政策從1i到2i再到3i的戰轉型路徑清晰。

上世紀90年代初,波蘭從計畫經濟向市場經濟轉型。從那以後,波蘭的人均收入從歐盟平均水平的20%提高到50%。波蘭的制勝戰略是什麼?首先是約束大型國有企業(SOE)。波蘭通過削減補貼、收緊銀行貸款和開放進口競爭來硬化預算限制——包括標誌性的Stocznia Gdańsk造船廠,Solidarność (團結工會)運動就是從這裡開始的。這些調整為全面改革鋪平了道路。波蘭國有企業的管理人員將關注重點從生產目標轉向盈利能力和市場份額,並提高企業能力,為私有化做準備6。然後,波蘭在此基礎上招商引資,重點關注技術引進吸收,最後轉向創新。波蘭基本上按照這一順序,先從西歐引進技術提高生產率——波蘭通過加入歐盟共同市場後,在21世紀第一個十年加快了上述處理程序,從而刺激了外國直接投資增加。波蘭還將高等教育率從2000年的15%提高到2012年的42%。受過教育的波蘭人憑藉自己的技能在歐盟各地工作,為將全球知識引入波蘭經濟開闢了另一個管道。

圖6. 韓國從引進技術到創新

圖2顯示了韓國技術使用補貼率和創新(研發)補貼率,用稅收抵免率和公司稅率計算。例如,30%的補貼率表明,企業獲得的補償相當於其技術使用費或研發支出的30%。R&D =研究和開發。

智利的成功也呈類似特徵。2012年,即智利加入經濟合作與發展組織(OECD)兩年後,成為第一個邁入高收入經濟體行列的拉美國家。自20世紀60年代以來,智利出口一直在增長和多樣化,20世紀60年代採礦業約佔智利出口的五分之四,現在已降為約一半。從發達經濟體引進知識得到了公私機構的支援。智利出口促進局(ProChile)支援中小企業,2013-2016年中小企業貢獻了出口增加值的三分之一,其餘三分之二來自國內大型出口商7。1976年成立的私人非營利組織“智利基金會”(Fundación Chile)推動國內企業引進技術。一個例子是改進挪威的鮭魚養殖技術,使之適應當地條件,使智利成為世界主要的鮭魚出口國。

再創新

一旦中等收入經濟體開始耗盡經濟中最有前途部分的技術引進的潛力——即不再有可學習和可採用的技術——就應該加大努力向創新型經濟體轉型。但這次轉型與上一次轉型一樣艱巨,甚至更加艱巨8。技術引進的動力主要來自技術轉讓——表現為實物資本和金融資本的流動。

雖然創新需要這兩種資本流動,但創新還需要日益活躍的人才交流——這通常是由與海外移民的重新接觸而引發的,但也要創造創新者看重的條件,如提高經濟自由度、保護人權和建設宜居的城市。此外,為了讓企業創新,政府必須在技術引進階段就開展大量工作,改革和加強制度建設。正如從投資直接跳到創新是一種過早嘗試一樣,制度薄弱也使轉型難以成功。在某些情況下,忽視技術引進對加快創新的必要性,甚至會惡化投資環境,使中等收入經濟體倒退數年甚至數十年。中等收入陷阱的發源地拉丁美洲就有一個值得警惕的例子。

巴西上世紀70年代邁入中等收入經濟體行列,之後巴西轉型方向出現錯誤。巴西決策者試圖繞過外國技術引進階段,直接鼓勵企業創新。2001年,巴西政府出台了創新驅動型經濟增長戰略,部分原因是擔心外國技術會加劇國內不平等,導致對北大西洋發達經濟體的依賴加深。值得注意的是,巴西對購買國際智慧財產權按10%的邊際稅率徵稅,用這些稅收收入補貼目標部門創新,包括生物技術、航空、醫療衛生和農業9。

一項研究發現,在補貼刺激下,巴西專利局(Brazilian patent office)的專利申請數量激增,但這些專利質量很低,對全球市場無任何價值。此外,隨著在巴西申請專利的國內企業佔比增加,技術工人的工資溢價下降,增加值也下降了10。

當巴西國內步履維艱之時,韓國卻在世界範圍內展開競爭,將引進的外國技術作為國內創新的基石。1980年韓國工人的平均生產率僅為美國工人的20%,但到2019年,這一比例增加了兩倍,超過60%(如圖7所示)。相比之下,1980年巴西工人的生產率是美國工人的40%,但2018年僅為美國工人的25%。

創新無捷徑。產業政策不太可能使各經濟體從投資和製造業出口拉動經濟發展的模式跨越到以創新為導向或以服務業為主導的經濟發展模式。發展經濟學文獻中有很多報告建議從投資驅動跨越到創新驅動發展戰略,跳過為吸引外國投資和創意而經歷的痛苦改革階段。但是,中等收入經濟體的政府試圖讓其公民免受改革開放帶來的痛苦,卻也讓他們無法享受持續增長帶來的好處。

圖7. 在過去的40年裡,相對於美國來說,韓國勞動生產率持續攀升,巴西勞動生產率達到頂峰後下降

註:GDP=國內生產總值。

尾註:

1. 本報告的GDP和人均收入資料均截至2023年7月1日。

2. 吉爾(Gill)和哈拉斯(Kharas)(2007)。

3. 高斯(Kose)和奧恩佐格(Ohnsorg)(2024)。

4. 梅利茨(Melitz)和雷丁(Redding)(2021)。

5. 宋(Soh)、高(Koh)和阿里迪(Aridi)(2023)。

6. 平托(Pinto)(2014)。

7. 馬塞爾(Marcel)和維萬科(Vivanco)(2021)。

8. 盧卡斯(Lucas)(1988);羅默(Romer)(1990)

9. 德索薩(de Souza)(2022)。

10. 德索薩(de Souza)(2022、2023)。(未完待續...) (投資彙編)