TikTok內幕:張一鳴的巨浪征途

假如你不被慾望吞噬,或許你就能一口吞噬慾望。

就在被迫出售在美業務的政治風暴逼近前,字節跳動創始人張一鳴購買了一幅有關“浪”的畫作。

此時是2020年初,他正棲身美國。突如其來的政治漩渦,讓他處於高負荷和久坐狀態,觸發了腰背舊疾。他的身體忍受著疼痛。

在很多人看來,這是一位缺乏藝術細胞、有濃重實用主義色彩的中國企業家。他購置藝術品不免令人有些驚訝。了解他的人說,那幅畫是源於他對美國加州情有獨鍾。

過去六年,字節跳動走過一條充滿混沌和坎坷的國際化旅途。如今TikTok全球月活峰值破12億,日活赶超了抖音在中國的步伐,後者穩居6億以上。這意味著,每天地球上有超過10億人,通過手機打開這款來自中國的娛樂短視頻應用。

抖音和TikTok異軍突起,讓字節估值翻了近36倍;更關鍵的是,中國內容平台第一次深入西方腹地,並樹立了中國企業到全球做生意的新典範。

以“浪”為主題的畫,不僅折射了張一鳴的出海野心,也是他不得不面對全球化逆流浪潮的真實寫照。

01 張一鳴的純粹人格

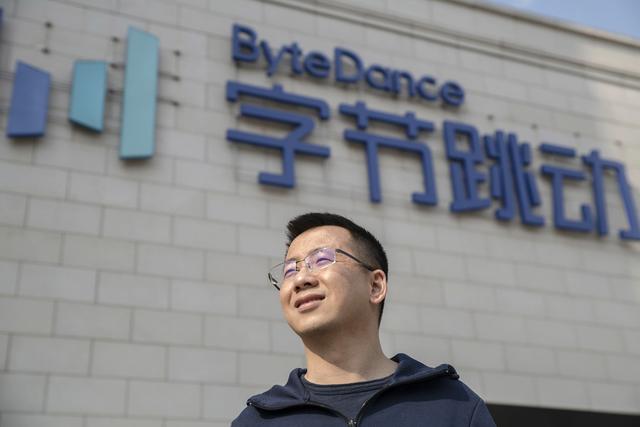

張一鳴領軍走向全球的啟航地,是坐落於北京海淀知春路甲48號的中航矮樓。2016年伊始,員工隨高層喬遷至這棟矮胖,只有兩層高的方形、米白色建築內。這裡原是航空博物館所在地,直升機能起降於屋頂。

一向謙遜的張一鳴,發內部信提醒全體員工留意:“我們是少有的在帝都中心知春路的公司。”

那時,張一鳴熱衷於操持行政事務,對這個挑高14米、室內頗具空間感的矮樓格外滿意。這位創始人對辦公場所頗有心得:“許多公司搬到好的總部就萎靡了。”他以SUN公司、雅虎、印象筆記舉例說,環境改變心境,豪華而舒適的總部不但扼殺創新,還會滋生攀比——比如,有公司高管居然要配獨立電梯。“非常俗氣。”他這樣寫。

剛搬進來,全公司僅張一鳴擁有辦公室,位於頂樓2層正東的位置。員工經常看見他出入電梯間,身穿體恤、牛仔褲,低著頭一邊走路一邊刷手機。到了開飯時間,他會乘公用電梯到負1層食堂,忍耐著飢腸轆轆,和員工一起端著飯盤、排隊等待可口飯菜。

在2層靠近中心的西北、正南兩側,分別坐著陳林和張楠,二人扮演了CEO的“左膀右臂”。這時候,字節業務簡單,只有兩條產品線——一個是陳林負責的今日頭條;一個是張楠負責的互娛,其中內涵段子、火山小視頻處於孵化階段,抖音還沒誕生。

坐鎮1層的是張利東。他是第二位獲得辦公室特權的人,雖然面積不大,由儲物間改裝過來。員工稱張利東為“二老闆”,他的職責是賺取鈔票,為公司建造穩固的金錢支柱。

2016年,在很多人眼裡,這家叫“今日頭條”的公司,不過是靠低質內容、抓取第三方信息、算法投餵起家的資訊平台。更糟糕的是,新聞客戶端早已是紅海中的紅海。

軟件工程師背景的張一鳴,身高不足1米7,眼睛細小,戴眼鏡,逢人笑瞇瞇的;說起話有點囫圇吞棗。很多人奉他為數據導向、機器理性的代言人。這種說法體現了技術主義的純粹路線,卻忽視了他為人處事的一面。他性格溫文爾雅,看上去是個真誠、單純、無害的人。但他有一種純粹人格體現出的高情商。對他熟悉的人告訴我,張一鳴擅長理解人性,能迅速傳遞善意並讓對方覺察到。“接觸過他的人,往往會覺得這小伙子不錯,很願意幫他。”

在更早前的2014年,今日頭條面臨公關危機。張一鳴登門和媒體溝通。一位接近該風波的人士對我回憶,德高望重的老牌媒體人,見到飽受爭議的科技新秀,怒意正盛,但交談至後半程,情節出現不可思議的反轉——對方竟開始站在他的立場上為他考慮。

另一方面,張一鳴不會感情用事,對人對事極為精確,眼睛容不下灰色和沙粒。這讓他流露出一種狠絕。在早期,他把拿走公司代碼的人送進了監獄。

02 暗線

對這位個性純粹的創始人來說,全球社交霸主Facebook是偶像、是敵人,更是模仿對象。在他們後來的出海路上,Facebook背影始終相伴。

張一鳴曾命員工探索社交產品,其中一款名叫“飛聊”。一位產品經理告訴我,張一鳴頻繁在飛聊的業務會上說,諸如:“我們可以做Facebook啊。”“要不我們做個Facebook吧。”“我們為什麼不學Facebook啊?”這位產品經理回憶說:“我聽他說過最多的就是Facebook。”“可以肯定的是,一鳴是喜歡甚至羨慕Facebook的。”

就在國內根基尚未紮穩時,張一鳴已經把目光投向海外了。事實上,幾年後冉冉升起的TikTok,只是字節國際化的一條明線,暗線早在2015年-2016年埋下線索。他們孵化了今日頭條海外版News Master,一段時間改名Top Buzz;之後又推出西瓜視頻海外版Buzz Video。

出征國際化的念頭,可溯源至對今日頭條增長見頂的預期。眾所周知,張一鳴是不折不扣數據迷信的人。海外團隊的早期成員告訴我,公司內部彼時估算出一組數據:中國資訊信息流市場,日活總規模可達2.4億,假設贏者通吃,會瓜分一半市場,日活上限約1.2億。張一鳴立刻品出了數字背後的憂患。

現實應驗了上述推斷。今日頭條在2016年全方位爆發,年中日活3000萬,2017年春節一舉衝破1億;但短暫神話後便跌入漫長的疲乏(日活峰值漲到1.2億,目前滑落,約1億)。“有增長壓力就想到在國際市場找機會,這是其中的一條路。”

針對出海國家,今日頭條首選了美國、日本和拉美。“我直接問過張一鳴,”一位原字節中層人士說,“那會兒中國公司國際化都做亞、非國家,但是今日頭條做美國、日本。張一鳴說亞、非條件太差了,即使做到很大,量也太小,等不起市場變大。雖然美國、日本很難,但只要佔了一塊,份額就很大——所以,做第一世界國家、哪個市場大做哪個。 ”

判定“哪個市場大”是一門學問。張一鳴不止看DAU(日活),他會要求下屬計算DAU乘以ARPU值(Average Revenue Per User,每用戶平均收入)——即日活總數,乘一個日活用戶能賺多少錢,依此得出一個市場能榨取的最大商業利益。

張一鳴似乎從不為自己設置思維禁錮。“一鳴認為挑戰Facebook和Google是應該能干成的事,”另一位海外某地區負責人告訴我,“對他來說,就是要站住腳,然後把巨頭踹倒。”張一鳴會對員工說,“我們要佔領這個市場”,“我們要想做大,需要……”

張一鳴曾在內部鄭重地分析道:“Facebook是從高向低打,我們是從低向高打。”意思是,Facebook是社交型產品,誰是社交核心誰就影響周圍人,此所謂從高往低;字節是推薦算法產品,算法和群眾走在一起,協同並進,只要更多人因算法而使用App,就能守住陣地、將陣地做大做強,最後包圍Facebook,此所謂從低往高。

這年底,字節跳動制定2017年戰略,P0(最高優先級)戰略只有兩個:互娛和國際化。

之後的三年,人們對互娛條線抖音的拔地而起驚嘆不已,但疏忽了另一件事——字節全球化從未停下腳步。這讓他們,一把抓住了第二條和第三條增長曲線。

03 失敗了

每到星期天,張一鳴走出2層東面辦公室,來到會議室,找好位置入座。2017年,他會按時出席國際化的雙週會,會議人數維持在20人,只有中層及以上參與。大多數時候,他用手撫摸他那台觸屏Surface電腦,一邊聽會議、一邊打字,並不說話。一位在場中層人士對我回憶稱,在張一鳴留下的稀疏話語中,只有一句至今縈繞在他的腦海。

張一鳴說:“跑得快最重要。”

不過,他們不久就發現,麻煩接踵而至。

字節海外的初代負責人名叫周晶錦,是浙江省縣級市理科狀元,張一鳴很早拉他入夥。中國互聯網企業信奉“新人做老業務”、“老人做新業務”的理念。周晶錦主動請纓出征國際業務。

版權是第一座大山。在美國、日本,版權保護極其嚴格,他們不能倚賴在國內直接抓取的老路。一位行業人士說,市場上普遍有兩套應變方針:對一眼能識別版權方大有來頭(如迪士尼)的內容,他們啟用“紅旗”機制,老老實實採購;對看上去版權方弱小,不會動輒上官司的,就啟用“避風港”機制——拿馬甲號轉發,規避平台責任。但兩類判定全靠人猜,猜錯的倒霉時刻比比皆是,致使字節早期官司纏身。

張一鳴意識到,出海需要有國際化操槃經驗的成熟經理人。2016年中,他招募劉新華任負責人,周晶錦向他匯報。劉新華原是獵豹移動CMO,早已獲得江湖名望和財富自由。張一鳴給了這位二代負責人很高權限——從他來第一天,就給予了事業部的禮遇。

國際化事業部是字節成立的第一個事業部(BU),簡稱“i18n”。(來源是internationalization,i和n是首末字符,18是中間的字符數。)它享有獨立自主權,這在字節歷史上絕無僅有,往後若干年也未出現。但沒想到,在當時這個還以中台為運轉機制的公司裡,事業部成為極大掣肘。

劉新華上任後,迅速推動了四件事——搭建出海架構,設立本土運營,淡化版權糾紛;除此之外,他主導了對今日頭條海外版News Master的更名。他們此時調研發現,美國News產品用戶是45歲以上人群。要使產品年輕化,就要淡化嚴肅新聞的色彩,定位輕資訊。美國俚語Buzz,代表在社交媒體產生嗡嗡聲的東西,可指代資訊、八卦;而Top Buzz是指嗡嗡聲中的優選。改名後,Top Buzz從PGC向UGC創作者經濟轉型,想做美國博客平台Medium的升級版本。

一位該產品的運營主管認為,在發達國家,讓資訊類產品最終陷入窘境的是增長。他告訴我,中外移動互聯網增長變現渠道有天壤之別——在中國,手機預裝市場大,曝光渠道星羅棋布,整體價格公允;海外生態是,用戶增長和變現壟斷在兩家巨頭手裡:Facebook和Google。“項目在跟他們競爭。用戶來自這兩條線,變現渠道還來自這兩條線,增長模型是一個死循環。”

他給我算了一筆賬。頭條在中國找手機廠商做預裝,一個用戶變現3毛/天,在50天全生命週期內可賺15元,預裝成本只需5元,這讓他們有利可圖。(生命週期是指,用戶拿到新手機多少天會卸載App。)海外數字要懸殊許多。如美國,一個用戶成本3美元,但在全生命週期30天內,只能獲近1美元收入。“掙不回來錢,結果就是你在給它交稅,”上述運營人士總結道,“在海外,如果想做內容或社交產品,天花板是Facebook。它就是一個巨顎。”

2017年,由於缺乏新的性感故事,字節在焦慮中度過。7月,戰略部撰寫報告,呈交到張一鳴面前。報告顯示,資訊產品國際化希望渺茫,亟需轉型。但張一鳴接受不了退縮——“一鳴篤信大力出奇蹟。”國際化事業部員工說,在他心裡,這個模式既然在中國驗證,就應當能走向全球。項目又堅持一年。

另一方面,劉新華認為圖文大勢已去,興致變得寥寥,將精力轉移到視頻上。據接近高層的人士說,劉到日本發現,日本資訊有強悍產品,機會微乎其微,於是放棄圖文,只做Buzz Video,早期迎來不錯的增長。小視頻讓他嚐到甜頭。然而,事業部這種獨立王國的弊端愈發凸顯,從中台抽調資源難度大。而劉想做視頻,不符合張一鳴對他的預期,且視頻賽道在字節有人鎮守。於是,在文化融入和產品方向的多重誘因下,劉在任僅一年就離開,加盟快手。

在2018年的項目討論會上,大人物們圍繞一張方桌坐下,中層環繞坐在他們身後。平日里,掌握鈔票源頭的張利東說話很有分量。他曾是一名記者,位至《京華時報》副總裁。他比張一鳴更感性,但是判斷老辣、殺伐果決。與會人士對我轉述說,那天,張利東操著沙啞的嗓音,突然說話了:“這個項目不做了,又掙不到錢……”

頓時,滿屋子鴉雀無聲,沒有人敢發言。

“這個項目還是有前途的,咱們還可以再看一看。”張一鳴接過了話頭。

劉新華走後,國際化事業部就四零五落了。產品、運營分別由彼時頭條對應的負責人陳林和趙添接管,算法、技術匯報回各自中台。再後來,康澤宇從百度加盟字節,接手了國際化產品。他在這裡孵化了印度社交產品Helo。

直到2018年8月,公司下決心砍掉資訊國際化。產品形態陳舊的Top Buzz,在版權、增長的重重大山下,慘烈收場。字節首個事業部走向了尾聲。它留下的唯一碩果Helo,日後沒有逃過被印度政府封禁的厄運。

在張楠那條線,內涵段子、火山小視頻也嘗試出海。同樣失敗了。

從來沒有人見過慍怒之色爬上張一鳴的臉,他彷彿情緒絕緣體。但上述與會人士聽見他說,“我現在不會有什么生氣的情緒,我對一個人最大的負面情緒,就是失望”。

04 黑白雙T

看重投資回報率(ROI)、偏實用主義的張一鳴,不會為一個名字的寓意殫精竭慮,數據漲得好就行了。“抖音”起源於A/B測試和大師算命。

不過,TikTok之所以叫TikTok,是張一鳴親自拍的板。

一位親歷TikTok起步的關鍵人士告訴我,團隊取了許多英文名,也做了A/B測試,但都沒敲定。他們險些把TikTok從眾多很酷的英文單詞中踢出去。TikTok是一首發行於2009年的歐美流行歌的歌名,發音取自tick tock(嘀嗒聲),描述了極致的夜店狂歡。讓人猶豫不決的是,這首歌雖然大火,但極似口水歌,美國文化里顯得粗俗。它為數不多的優勢是:發音好念。當然,選名摻雜了偶然。字節在短視頻國際化之初更改策略,重點側重日本、韓國,在這兩個國度,TikTok不僅朗朗上口,而且帶了幾分俏皮。

“一鳴覺得就是這個。”早期團隊想,既然沒有更好的,就暫且先用吧,反正隨時可以改。誰也沒料到,這個沒有任何涵義的擬聲詞傳播力那麼強—— “全世界、各個語言都能念出來,而且念得都一樣” ——最終火遍全球。

對於內容型應用,字節的決勝武器是推薦算法。它往往找一個產品的殼,把自己久經訓練的算法灌進去,輔以用戶增長和商業化的體係作戰能力。我在《抖音內幕:時間熔爐的誕生》闡述過,不論是推薦算法,還是用戶增長、商業化,字節過去都以中台支撐。可以認為,這三套能力在今日頭條上得以驗證和積累。但若就此停住,這家公司不過是又一個新聞客戶端罷了。

Musical.ly來得太及時了。它為字節獻上第二個產品軀殼和海量內容燃料,與字節算法融合後,爆發了頑強生命力。不過,在兩家公司順利會師前夜,都陷入了一段時期的掙扎。

音樂短視頻產品Musical.ly誕生於上海。兩位創始人猶如張一鳴的反面:感性、英文流利、藝術氣息濃郁——陽陸育(Louis)燙小捲髮,酷愛騎行,單隻耳朵戴耳釘;朱駿(Alex)留一頭灰白長發,像個道士。二人宛若互聯網界的藝術家,產品洞察犀利,但缺乏算法和高階技術研發能力。

Musical.ly的誕生故事是一場誤打誤撞的遊戲。很難想像,這兩位“藝術家”曾共事於做保險的企業服務公司易寶軟件。這種to B賽道曾經處於IT圈的性感鄙視鏈底端。理所當然,站在始發點上,他們腦子裡沒有一絲娛樂的想法。他們創業預備做的是教育。

公司發起者和實際控制人是陽陸育。他認為短視頻賽道有機會,出路就是教育。朱駿那時身赴美國,跳槽到企業服務商SAP研究未來的教育形態。一次回上海探親,陽陸育對他進行了一番遊說。沒多久,朱駿作為聯合創始人加盟,二人開始探索一個叫“知了”的視頻互教互學社區。但教育視頻製作門檻太高,跌跌撞撞、融資燒了一半,了無希冀。

迫於形勢,只能轉型娛樂化。他們對社區產品此時積澱了一定認知,認為“優秀社區是一種生活態度的集合”,“是自我表達的工具”。於是兩人想到一個新點子,要向年輕人宣揚:“像音樂一樣生活。”2012年,他們上線了這款應用,並且取了個很生硬的中文名:“音樂地”。結果是第二次失敗的開端。

這時互聯網行業現狀是,4G還沒普及。同時期創業的快手,在國內熬過了漫漫等待期。而有國際化工作經驗的陽陸育、朱駿,選了另一條路——他們打算到Wi-Fi覆蓋強的國家去碰碰運氣。回到那個節點,全球只有美國、韓國公共場合有Wi-Fi。終於,在國內兩次挫敗並遭受了兩次絕望的心情后,他們把創業下一站定在美國。

此次取名有如天助。一位Musical.ly知情人士對我說,他們想找副詞表達生活態度,“ly”靈感源自“陸育”拼音首字母,希望表達:“live music.ly”。但music域名已被註冊,折中選擇了musical。更為偶然的是,“.ly”是利比亞國家域名,那年恰好碰上利比亞戰爭,以特別便宜的價格賣了出來。

陽、朱二人的頹唐之勢突然逆轉。2014年上線的Musical.ly,受到美國青少年追捧。短短兩年,該產品做到美國市場月活2000萬、日活500萬。Musical.ly被譽為“白人小孩的玩具”。

緊接著,新的麻煩又來了。2016年-2017年,Musical.ly把美國青少年市場已經吃透,增長橫盤整整一年。困境有兩方面:一是Musical.ly的品牌在歐美已形成刻板印象,是“青少年版App”,其他年齡層做不起來;二是回國強推中國版Muse時,錯失了最佳時機,本土品牌快手、抖音開始蠶食市場。尤其棘手的是,Musical.ly算法積澱薄弱,回國商戰力不從心。增長焦慮下,Musical.ly萌生了出售的想法。

字節不是Musical.ly出售的首選。2016年三季度,兩名創始人專程飛往美國加州的Facebook總部,會見創始人馬克·扎克伯格。扎克伯格是有力競購人選,曾耗資10億美元收購20人團隊的Instagram。承蒙Facebook加持,Instagram成長為圖片社區巨頭。

扎克伯格對占領青少年市場很感興趣。在他看來,Musical.ly就是“視頻版Instagram”。扎克伯格派Instagram創始人凱文·斯特羅姆多次到訪上海,和Musical.ly核心團隊洽談收購事宜。參與交易的人士告訴我,斯特羅姆至少親赴上海三趟,最後,Facebook口頭開出純現金16億美元的收購offer。不過到了談判後期,由於不確定短視頻的天花板到底有多高,Facebook態度變得猶豫。

第二位伸出橄欖枝的,是中國短視頻鼻祖快手。苦於現金流不充裕,快手給出一個最大程度表達誠意的投資方案。Musical.ly保有獨立權,變成快手子公司,後者持股40%以上。

最後入局的才是字節跳動。這時的字節,正迫切尋找短視頻機會,孵化了火山小視頻、抖音。火山復刻快手,抖音復刻Musical.ly。包括張一鳴在內的公司高層更偏愛火山——畢竟,他們沒辦法抗拒數據的誘惑——快手漲勢可觀、Musical.ly在國內反響平平,高層內心始終懷疑,Musical.ly在中國是不是難以落地?因此,像素級抄襲Musical.ly的抖音,在創始階段也熬過了相當長的沉寂期,內部無人問津。(關於抖音創業故事,參見我的上一篇文章《抖音內幕:時間熔爐的誕生》。)

耐人尋味的轉折點是2017年5月。抖音日活破100萬,剛顯露增長苗頭。雖然這時張一鳴遠沒預料到,這個產品未來會對快手形成碾壓之勢。但是,他還是一改冷淡態度,立即找到Musical.ly創始團隊。“當時他說,我們已經過100萬日活了,很快就要奔500萬去了。”一位Musical.ly核心成員對我回憶說。張一鳴希望雙方停火,讓Musical.ly同意賣給字節。

彼時,Musical.ly創始團隊提出了三個條件:1. 為Musical.ly改名,扭轉作為青少年App的用戶心智;2. 接入字節算法;3. 至少花10億美元做市場營銷。張一鳴全部答應了。據接近交易人士稱,張一鳴的報價比Facebook低,只有10億美元,但是可以以現金+股票的方式進行收購。以當年字節220億美元估值計算,這個數字如今翻了快20倍(新消息顯示字節估值為4000億美元)。

同樣在這個對全球短視頻格局有重塑意義的5月,抖音團隊迫不及待地在韓國、日本上線TikTok。他們調用了一些國際化事業部早期在日本做視頻項目的人過來。這時,字節談不上有什麼影響力,出海小組是幫初生牛犢的年輕人,連“招兵買馬”都是難事,全憑一腔熱血。TikTok產品負責人和抖音那時的產品頭頭是一個人:任利鋒,小名“捲捲”。他向張楠匯報。

他們選擇差異化戰略——“繞著北美打”——重點開墾日本、韓國、東南亞、印度和巴西。其中東亞是TikTok優勢地帶。但是,這些區域都沒一個美國重要。對內容產品,美國是高地,“得美國者得天下”。一位TikTok初創人士說,不管是對字節的短視頻戰略,還是全球化戰略,Musical.ly都太重要了,“是必須要買的”。

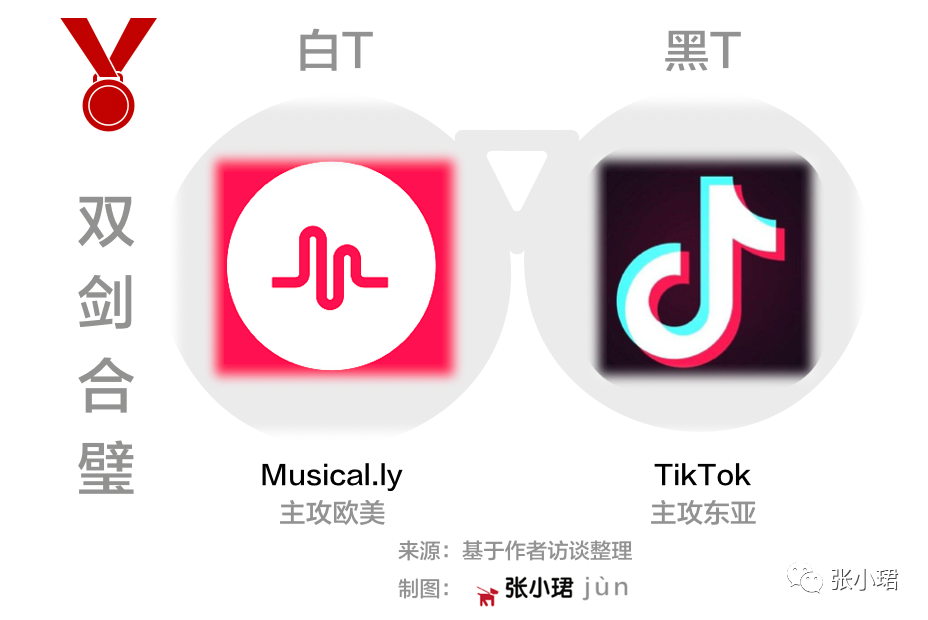

2017年11月,經歷了半年反复磋商,Musical.ly和TikTok雙劍合璧。這時連局中人都不會想到,這將是中國互聯網史上最成功的收購案之一。二者聯合爆發的力量超乎所有人想像。比起百度19億美元收購91助手,對字節來說,這真是一筆太划算的買賣。

Musical.ly和TikTok的淵源也一併流傳下來。一位TikTok知情人士稱,Musical.ly的圖標是白色為主色調,TikTok是黑底,故而:一個叫“白T”,一個叫“黑T”。“白T”主攻歐美,“黑T”主攻東亞,後來公司傳出兩個產品有意“劃江而治”的佳話。有後來的員工認為,這也可能是張一鳴收購時的談判技巧——打出一張感情牌,“讓Musical.ly覺得,你不是來搶我地盤的”。

但雙方原始的核心團隊,都對這種有人情味的說辭不屑一顧。TikTok團隊說,主攻東亞是出於純粹的戰略考量。“一鳴不會幹這種傻的事情。” Musical.ly團隊說,當時團隊還沒融合,兩邊是賽馬的感覺——黑、白兩股勢力處於對抗中。

張一鳴靠文檔和會議驅動組織對齊信息。他有意提防對手派遣間諜,內部撰寫文檔會刻意設置暗號,阻斷信息傳播。上述知情人士說,“白T”的暗號是1233,“黑T”的暗號是1180。

05 Facebook的大意

在中航矮樓左上方,以前懸掛著“今日頭條”四個深黑大字。2018年中,公司撤下它們,掛上和Facebook顏色相仿的嶄新藍色招牌——“字節跳動”。這年抖音火了,日活破2億,超越快手。

這家公司進入下一個時代了,它將和Facebook在同一片海洋裡搶奪地盤。

收購後的九個月,字節一面收編Musical.ly的400多人團隊,一面將算法接入Musical.ly,橫盤數據重啟增長,只是沒那麼快。

同時,張一鳴如約啟動改名計劃。這時有一個備選方案,Musical.ly團隊向張一鳴提議,延續“ly”傳統,改名成Vedio.ly。但A/B測試下來,數據不如TikTok。於是,抖音海外版統一名稱為TikTok。2018年8月,字節大張旗鼓宣布Musical.ly和TikTok全面整合。

在決策鏈條中,更名是要集中魄力的大事。龐大用戶群對Musical.ly已有認知,強迫整合不僅階段性流失用戶,還要損耗一筆不菲的現金流重建品牌,有可能“賠了夫人又折兵”。原滴滴國際化人士說,滴滴在巴西收購出行公司99,一段時間都在猶豫要不要統一名稱,但出於復雜的多重因素考量,最後放棄了。滴滴的抉擇和字節形成反差。在張一鳴眼中,全球版圖之上,TikTok自始至終跳動的是一個字節、一盤棋。

整合有些細節舉措。“黑T”和“白T”沒有合併產品包。他們把Musical.ly圖標統一換成TikTok,角標保留Musical.ly標識;並將標題改為:TikTok-including Musical.ly。換檔持續大半年,品牌心智建立後,才拿掉了“including Musical.ly”字段。只是後來發現,“白T”表現整體優於“黑T”,因而他們把所有應用都替換成了“白T”的產品包。這也表明,如今我們看見的新TikTok,是字節算法和Musical.ly產品包合併演化而來,各取所長。

接下來,一場絢麗的金錢狂歡登場了。以砸錢為驅動的商戰,在中國慘烈的互聯網江湖早已司空見慣,更何況發起者是慣於攪動風雲的字節跳動,就更不足為奇。只是這次,他們將燒錢戰火引向海外。充滿戲劇的是,在一段時間內,Facebook不但沒有阻撓TikTok,還將後者視為最尊貴的客戶。

整合完畢後的TikTok一聲令下,進入撒錢、撒錢、瘋狂撒錢的狂熱中。他們最重要的投放渠道當然是老冤家Facebook。“2018年三、四季度到2019年一季度,TikTok推廣預算每個季度100%以上的增長,”一位接近Facebook的人士對我說,“Facebook大中華地區一年營收大概50億美金,TikTok當時計劃三年貢獻10億美金左右。”

整個產業鏈都被捲進這場金錢舞曲中。負責Facebook亞太的銷售是一名中國人,得益於TikTok,他當年榮耀加身,成為全球銷售冠軍。2018年底,公司為他發放了超額年終獎,“可能百萬級別”。“新加坡和香港同事都在說,他踩了狗屎運。”——此時此刻,Facebook沒有提起警惕。

讓Facebook放鬆戒備的原因很簡單:TikTok留存率實在太差。“這個公司是不是傻?買的用戶基本都跑了,次日留存率30%。Facebook內部的看法是:我把流量導給它,它反正也留不住用戶,不構成什麼威脅。”上述人士說。2019年初,字節彼時負責國際化職能部門的高級副總裁柳甄,專程帶團隊到Facebook,和其大中華區高層簽署了年度戰略合作協議。

事實上,在Facebook買量性價比極低,此時在美國購買一個用戶,金額誇張到約10美元。但是,字節跳動這家長於算賬的企業,默默地升級了策略。接近字節的人士告訴我,他們不再糾結多久能掙回成本,而是轉為觀察ARPU值。簡單來說,就是一個日活用戶可以賺多少錢。

商戰的狡猾就在於此。字節制定目標並非憑空設計,他們死死瞄準Facebook。字節花高薪從Facebook挖來一批管理層,其中有人把Facebook數據帶了出來。數字的顆粒度精細,有些沒有在財報披露過。比如,Facebook在每個國家日活多少、能賺多少錢……字節依此製作了一張涵蓋100多個國家的精美表格。隨後,他們巧妙地以Facebook ARPU值作為目標,倒推需要花多少錢做投放。

令Facebook大意的是,與社交不一樣,視頻內容能跨國界。一條美國的短視頻,歐洲、日本、拉美都可以消費,天生坐擁擴展性。而且,這個產品實在太順人性,又為其施加了一層魔法。再加上全球性產品有迷惑效應,單看各國數據不出眾,而字節採取分散瓦解、逐個擊破的戰術,最終把100多個國家匯聚起來能一鳴驚人。

TikTok和Top Buzz的命運判若云泥,原因之一在於前者能自然增長。更何況,商業叢林已將這家企業鍛造得相當精明。他們很快便心知肚明,要以最快速度降低對Facebook的依賴。

2019年上半年,在完成一場漂亮的偷襲後,TikTok把投放陣地向Google和Snapchat轉移。按字節方說法,這是防止Facebook“做暗挫挫的小動作”——能想到的有,窺探數據、暗地抬高成本、人為造成推薦不精準。在TikTok預算排行榜上,Facebook佔比逐月滑落,從20%下滑至不到10%。Google、Snapchat、Apple Search Ads、Twitter,以及一些地方性應用,均位列Facebook之前。

等Facebook如夢初醒,已經是2019年中。TikTok全球日活破億了。Facebook試圖用Lasso,一款在墨西哥和美國的短視頻應用,阻擊TikTok。然而,沒過多長時間,一場牽動全球神經的黑天鵝事件,從天而降。

06 雙月漲了1.1億! “不要沾沾自喜”、“我們是風口上的豬”

刨除張一鳴外,如果要為TikTok加冕另一位靈魂人物,員工毫不猶豫會把票投給Musical.ly的聯合創始人朱駿。內部習慣稱他的英文名Alex。

朱駿以緩慢步伐在字節建構起影響力,他是罕見的、我沒聽過員工表露負面情緒的管理者。剛收購,公司對朱駿調整不斷。他最初匯報給張一鳴,但處境邊緣,據說張一鳴看不慣他的外企作風,直至認可了他的產品能力;一段時間後,朱駿匯報給張楠,由張楠統管抖音和TikTok;2019年6月,朱駿短暫接任抖音負責人,名義上匯報給張楠,張楠繼續負責海外。以上三個階段,張一鳴對TikTok不甚滿意。

直到2019年10月,公司再一次調整——張楠負責國內,朱駿全面接管海外,直接向張一鳴匯報——這是他影響力的一次擢升。TikTok迎來高速發展期。

朱駿比大多字節高管年長,是70後。他有著儒雅的氣質,留山羊胡,說一口標誌英文。他是安徽人,浙江大學畢業後,在企業服務領域工作。他也是性情中人,喜愛喝酒、吟詩;常在辦公室身穿灰色披肩,散著頭髮,腳踩木屐。“跟個修行者似的。”

內部流傳著他的傳說。“經常在地鐵上遇到他,他在上海坐地鐵,一個財務自由了的人,”一位運營人員說,“在公司,很少能見到他那樣頭髮泛白的人,在電梯間給女同事扶住門,讓別人先走。”“一個和藹的老人,”一位產品經理說(字節員工以90後為主,使得70後在公司被稱作“老人”),“Alex喜歡喝酒,原先沒那麼忙,他會帶我們出去喝酒。”“Alex在美國呆了很多年,來了以後,就是中西合璧,”一位中層說,“雙月總結,每次Alex講,簡直是一種享受。英語特別地道,還能把中國文化解釋成英語。哇!真的是太好了!”

在他接管的當口,TikTok中國員工和外國員工瀰漫著對立情緒,朱駿提出了使命、願景和價值觀。員工稱:“Alex構建了詩性的表達。”“外國人特別buy in。” Alex是這麼說的:“TikTok是商業(commerce),是橋樑(bridge),也是窗口(windows)。”

朱駿的就位恰逢其時。他坐上駕駛位,在這艘全球化艦隊上凝聚了人心、穩定了軍心,帶領所有人一同駛入黑夜。2020年初,TikTok日活不到2.5億。船中人此時渾然不覺,前方一場巨大暴風雨正在醞釀。

新冠病毒迅速流竄開——全球疫情大爆發了,TikTok也大爆發了。

先是2月底,一則海外訪談在字節高層群裡炸了鍋。Facebook COO 雪莉·桑德伯格接受采訪說,TikTok增速令她憂心,“增長數字比我們以往任何時候都快”。TikTok感受到的不是喜悅,而是惶恐萬分。朱駿召集緊急會議:“桑德伯格已經關注我們了。”

緊接著,疫情向全球快速蔓延,給TikTok注射了一針催化劑。“2020年3月到4月,一個雙月,TikTok漲了1.1億日活,”一位TikTok人士告訴我,“特別誇張。” (幾乎相當於,一個月讓日本全國人民都用上了同一款App。)

然而,迅疾躥升的數字,令字節高層越來越憂心。一天中午,朱駿在字節開發的企業軟件“飛書”裡,拉了一個包含幾位關鍵負責人的群。接近管理層的人士告訴我,朱駿在群裡問道:“去掉Facebook SDK(登陸接口),對我們有什麼風險?”情勢緊迫,他令群內諸位抓緊評估,討論完是下午1點鐘,最晚要在當天下班反饋給他。

懸在他們頭頂的當務之急是:Facebook登陸接口要不要立即去掉?一旦接入這些接口,Facebook好似在TikTok安插了眼線,每天多少用戶登錄、多少用戶轉發,盡收眼底;但如若不接入,TikTok用戶體驗會受到傷害。這些接口猶如一個個餵奶機。

果不其然,各部門評估均認為有損失——去掉Facebook接口會導致獲取用戶時,拿不到精準畫像,影響增長和變現效率。朱駿要求大家進一步明確用戶體驗損失多大。團隊共同得出結論,不超過20%。

朱駿傳達命令:立馬砍掉。

最終,花了不到一個禮拜,TikTok把Facebook登陸接口一個不剩,全部拔掉。他們決然斷了奶嘴。

不安的情緒沒有消散。在TikTok雙月會總結上,朱駿告誡管理者,“不要沾沾自喜”,“我們是風口上的豬”。

正當朱駿緊張地帶TikTok爬上全球化巨浪之時,他在Musical.ly的老搭檔陽陸育跑去了字節教育條線,延續他的教育夢想——帶團隊研發出“大力智能學習燈”。他剪掉了原來那頭小捲髮,留起了寸頭。

“TikTok發展的重要節點嘛?”一位在TikTok工作快兩年的員工不假思索,“就是疫情。一飛沖天。”

07 “不留空檔,全面壓制”

坐在頂樓最東邊的張一鳴,也將國際化視作心頭肉。2020年初,張一鳴重新分配了公司權力結構——他交出中國區,委派張利東、張楠擔任中國區董事長、CEO;而自己向上邁了一大步,任全球CEO。“三張”構成權力中心。

此時,張一鳴的雙月OKR有一行寫著“不留空檔”。接近權力的人士告訴我,它實則是一句暗號,全稱是:“不留空檔、全面壓制。”這八個大字是這位少言寡語、外表沒有攻擊性的老闆,向TikTok下達的最高指令。

在八字方針下,TikTok有兩條不成文的約定:不管哪個地區,只要競爭對手去了,TikTok必須挺進將其碾壓;但凡榜單出現競品排名超前,必須在一個星期內,無論以什麼價格把對方擊潰。哪怕“殺敵一千、自損八百”,只要立於不敗之地,任何代價都在所不惜。

用戶增長(UG,User Growth)中台是承接最高指令的排頭兵,負責人名叫趙祺。他是北大計算機博士,長得文質彬彬、戴黑框眼鏡,曾是創業公司“車來了”的聯席CEO。對他個人而言,這是段不算成功的創業。但大公司就是這麼奇怪——有時格外偏袒有創業經歷,哪怕是失敗創業經歷的人來獨當一面。或許出於他們身上的悲壯色彩,或者是統管大局的魄力,又或者只是人在見識過商業谷底後,吐露的句句真摯話語,總讓CEO感到同病相憐、心心相惜。

在字節,同僚稱趙祺是“中國互聯網花錢花得最多的人”。簡單來說,趙祺掌管的UG中台往外花錢換用戶增長,將產品雪球似的滾大,張利東掌管的商業化中台再通過兜售產品往回掙錢。而此時,對TikTok來說,花大價錢做增長是頭等大事,商業化為時過早。

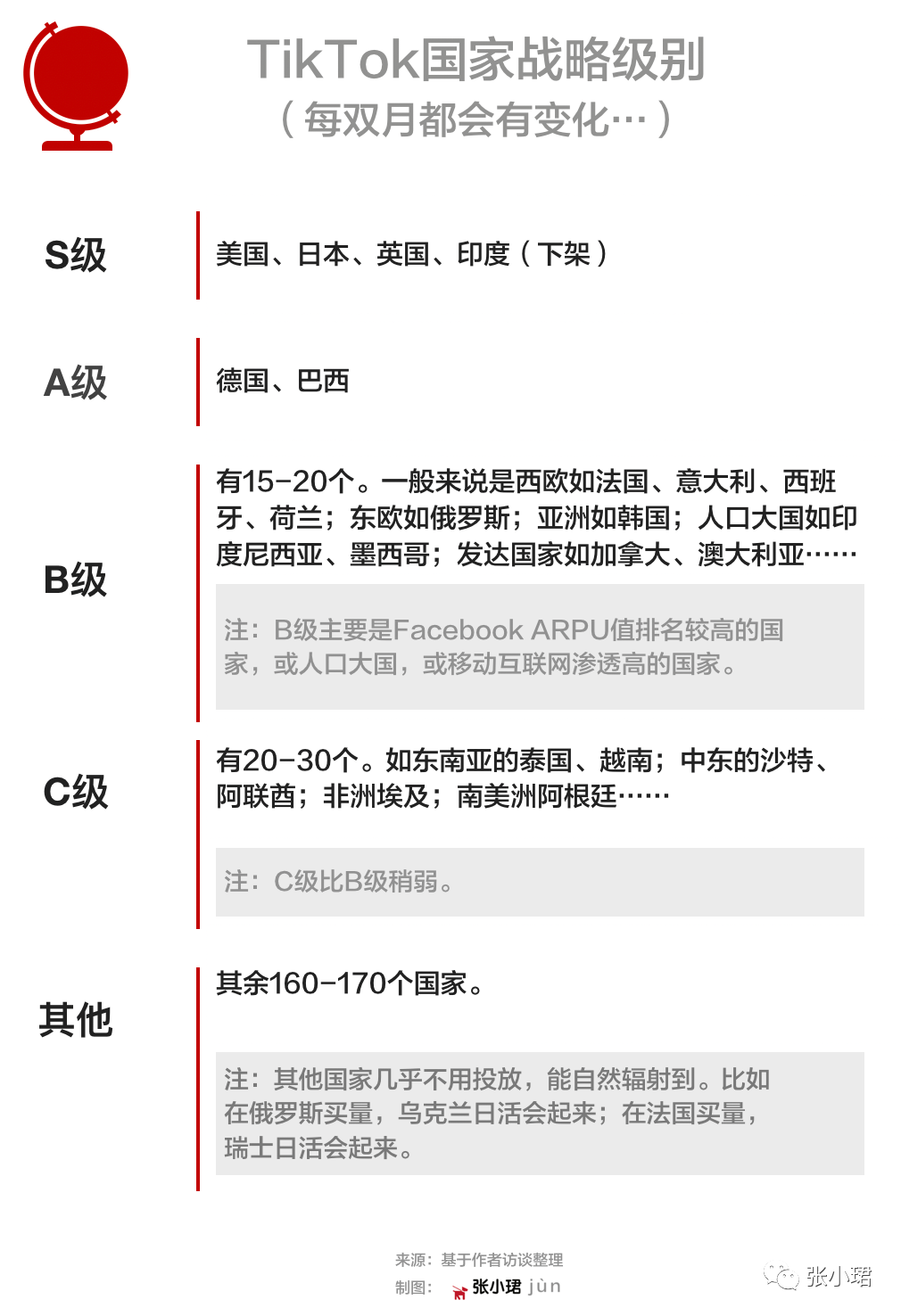

TikTok從中國出發,像八爪魚的腳在地球上肆意伸展,全球化版圖不斷撐大。他們把國家劃分為s、a、b、c四個等級,戰略優先級依次降低——

和頭條初試國際化如出一轍,發達國家是TikTok攻占要害。文化性產品,一旦攻克樞紐,再向其他區域輻射,屬於文化降維打擊。(抖音在國內也貫徹該思路,從一二線城市起步。)

知情人士告訴我,在全球的投放預算大盤中,美、英、德、日等發達國家拿走了絕大部分鈔票。印度因為版圖大而戰略性投入;拉美和俄羅斯分別是因為競爭對手快手和Likee(歡聚時代旗下)去了,出於“不留空檔”四字方針必須投入(俄羅斯原屬c,後來升至b)。

文化降維勢能太大了。東南亞是中國文化下游,TikTok只做了少量投放,便登頂泰國App Store榜首,並斬獲越南App Store和Google Play雙榜第一。“嘩一下就上來了。”在中東,TikTok只投放了沙特和阿聯酋,周圍國家也靠自然輻射。如伊拉克,TikTok從未花過一分錢。但疫情間,TikTok激增至600萬日活,伊拉克移動互聯網人口約2500萬,日活滲透率達到24%,月活滲透率高達40%。

“所有人都驚呆了,”上述員工總結稱,“TikTok和快手、Likee最大區別是,就佔領發達國家。它有一個公共池子,美國內容供應全球,抖音內容供給東亞、東南亞。威力特別大。”

相比之下,快手國際化繞了不少彎路。原快手員工說,他們曾採用所謂“賽馬機制”,在各地區換了光怪陸離的名稱——Kwai、Snack Video、Zynn(已關閉)。這些小團隊如同春筍四處生根,獨立作戰。負責人走馬燈似的換,剛宣布離任的負責人仇廣宇(Tony)來自滴滴,是第五波團隊了。

仇在任期內,盡可能地做收攏和聚焦。他們也思考是不是該學TikTok統一名稱,但一直徘徊,擱置了。一來,快手資金倉庫不如字節充實;二來,內容跨地域的輻射勢能不及TikTok。現在只在巴西市場,保有聲量。

為了說清TikTok在各國崛起軌跡,有必要引入一點商業知識。普遍來說,TikTok要跨越四個階段,“拐點降臨”是最絕妙時刻。

- 第一階段是無腦砸資源。抖音驗證了這個商業故事的非凡,在全球不過是複制,所謂“簡單相信、傻傻堅持”。

- 第二階段是內容生態建設。運營人員把YouTube、Instagram、Pinterest等網紅全挖一遍。如果競爭對手花1萬,TikTok就砸2萬。機器兩端是用戶和內容。用戶增長端源源不斷輸送用戶,內容端源源不斷輸送達人,兩邊產生化學反應,用戶體驗螺旋式上升。

- 第三階段就是里程碑時刻——拐點降臨了。字節有個“拐點理論”,會額外重視“DAU滲透率”(日活滲透率)。日活滲透越高,用戶粘性就越高,先前困擾TikTok、也令Facebook誤判的留存率,會水到渠成地提升起來。據經驗,各國滲透率抵達20%-30%,能迎接拐點。

- 拐點是神奇的時刻。一待降臨,App流行主要靠人際傳播、自然增長。“買量:自然量”從買量佔大頭,過渡到自然量佔大頭,數字一格一格向後挪動。全球來看,買量開始佔比七八成,現在降到兩三成,“形成了自然、健康的增長狀態”。

- 第四階段是品牌建設和商業化。

s/a/b/c分級不會一成不變,每個國家可能隨時坐上“升降梯”。決定因素很複雜。不僅和人口基數、人均GDP、互聯網滲透、數字營銷廣告的市場天花板等硬指標相關,和軟性因素也密不可分。TikTok是各國文化的一面鏡子。

印度尼西亞原歸屬b,一段時間直通至a,源於東南亞人表達欲旺盛。TikTok發布率在印尼高達10%,相比抖音在國內不及5%,日本只有2%-3%。“東亞人更內斂。”一位負責國家策略的人員說。

韓國開始隸屬a,但因日活增長乏力掉到c,一段時間又提至b。有員工判斷,或許與“韓國人比較排外”有關。“你看韓國85%的市場份額是三星和LG,不用中國的,也不用蘋果。”另一重因素是“韓國的娛樂選項實在太多”。

就這樣,TikTok用迅疾速度和雄厚資金,重錘鑿出一道護城河。接近戰略制定的人士告訴我,2018到2020三年,TikTok手握大把現金,主要砸向四個方向:營銷增長品牌花了約50億美元,內容建設補貼花了約20億美元,服務器寬帶花了約15億到20億美元,最後是人員成本。據估計,統算起來投入了100億美金。(這是10個獨角獸公司估值的資金規模。)

上述人士認為,任何平台想做抵抗產品,用戶遷移成本至少乘以2或3,也就是200到300億美金。不論對哪個巨鱷,都是一筆巨款,足以讓他皺著眉頭躊躇上一陣子了。

張一鳴膽子大、有魄力砸錢,還要依仗在中航矮樓時,坐他樓下的張利東。張利東是這家公司的“鈔票製造機”、“財神爺”,通過從今日頭條和抖音變現,充實著公司的錢袋子。

08 政治大冒險

然而,井噴式增長的喜悅,馬上淹沒在政治風暴中。

早在2016年,歐盟通過《通用數據保護條例》(GDPR)。外界將它解讀為有史最嚴法案,最高處罰款項驚人——全球年營業額的4%或2000萬歐元。GDPR實施伊始,有關主管當局即把矛頭對準了Facebook,後者於2018年蒙受1000萬歐元的罰款。GDPR的通過和實施,引發各國對個人隱私的重視,全球數據網絡在日益加強的監管下,開始從共通走向割裂。

隨著西方經濟增速下行、民粹主義抬頭,地方保護主義變得盛行。TikTok也迎來政治審查第一槍。

2019年底,時任美國總統特朗普,以字節收購Musical.ly未向美國外國投資委員會申報為由,進行發難。為了應對,張一鳴在美國停留數月。

其實,張一鳴提前認清了形勢。那是政治風暴敲門前。為了預防數據隱患,TikTok在海外的“本地化”就有條不紊地開始了。一位TikTok人士告訴我,2019年初,字節在內部著手評估隔離風險,並做出預案;從三季度起,“本地化”正式啟動。這場運動絕不是光技術切換那麼簡單,從審核、運營、服務器,再到技術產品人員,龐雜過程歷時一年多。

面對悄然遷移,當事人工作遭遇重創。第一波是審核人員。前字節員工說,這時有300多人的審核團隊遭到裁撤。這些員工多是專業為小語種的雙語工作者,雖允許轉崗,但囿於工種限制,勝算不大。

2020年一季度,正當疫情陰霾向全球擴散時,TikTok展開第二波針對運營人員的遷移。他們的職責是尋覓達人、把控內容畫風。一夜之間,很多區域的權力從中國轉交海外,如歐洲的運營團隊幾近解散,或轉崗、或離職。只有不涉及地緣政治風險的地區,比如東南亞,運營可以保留在國內。

離開的人中,不乏有功之臣。有兩位Musical.ly成員合併進TikTok後,主管西歐和中歐運營。TikTok歐洲總經理名叫Rich Waterworth。他命二人,一周內速速把工作交給歐洲團隊。“兩個姑娘特別委屈,我們辛辛苦苦在這里三、四年,你讓我一周就交接,團隊都要切割過去。”一位接觸過她們的人說,後來兩人轉崗,一個做遊戲,一個做公益。

在緊鑼密鼓完成了前兩波“本地化”後,美國疫情事態愈演愈烈。大約在2020年3月,張一鳴、總裁辦,以及柳甄一同乘包機返回中國。這時張一鳴已是全球備受關注的科技大亨,一舉一動能製造出頭條新聞來。他入境接受隔離,封閉在酒店裡,通過視頻指揮著風雨動盪中的公司。

回國後的張一鳴,很快有了進一步行動。這年5月,字節全球高調宣布了一條人事任命,中美科技圈嘩然。在字節,凱文·梅耶爾(Kevin Mayer)是第一個獲得至高權力的美國人,不僅出任COO,還擔任TikTok CEO。該任命於6月1日生效。梅耶爾的過往功業建立在迪士尼。在米老鼠的王國,他主導推動對皮克斯動畫、漫威等大型收購案,推出流媒體服務Disney+,戰績斐然。張一鳴寄希望他的美國人身份及本土影響力,助字節斡旋於錯綜複雜的美國勢力中。

與此同時,“本地化”進行到第三階段,遷移目標是服務器。看上去,這時特朗普政府已經把TikTok視為連任路上的阻撓者,政治風暴的鼓點更密集了。

一位參與TikTok雙週會的人士記得,負責算法技術的朱文佳說:“算法代碼切割,要花兩個月。” “能不能在15天內搞定? ”張一鳴等不及了。答案是肯定的。而第四波,也是最後一波遷移,是針對產品和技術人員。包括朱文佳在內的TikTok高層,都轉崗到了新加坡。

2020年是字節遭遇政治折戟的一年。疫情既為TikTok帶來狂飆突進,又將他們切割得四分五裂。美國風波還未停歇,他們的另一個s級國家印度就淪陷了。就在梅耶爾剛上任的6月,印度政府下達封禁令。

事發幾天內,梅耶爾召集all-hands meeting(全員會),這成為字節有史以來最倉促的一次全體會議。在只有不到五分鐘的時長裡,梅耶爾告訴大家,不要擔心,印度團隊正在積極溝通,局面尚未可控。但是,他食言了。

頗具喜感的是,印度排名第二的短視頻App是快手旗下Snack Video,隨著TikTok遭封禁,它的數據迎來迅猛爬升,日活衝過1.5億大關;但竊喜沒持續多久,五個月後它也在印度被封了。

回到TikTok美國這邊,危急的形勢急轉直下——2020年7月,美國政府高層表態將封禁TikTok;8月,特朗普下達45天通牒,命TikTok剝離美國業務,否則關門。張一鳴被迫就出售進行談判,潛在交易對象包括微軟、甲骨文、沃爾瑪等商業巨頭,以及字節的美國投資方。張一鳴表面上參與分拆談判,但暗中秉持全球一盤棋的信念。

上任不到三個月,梅耶爾突然宣布離任。公司內眾說紛紜,有人說,他的算盤是聯合股東出售TikTok在美板塊,這似乎符合他的個人利益;也有人說,他沒有那麼大的能力,單純是“被嚇到了”。TikTok北美總經理瓦妮莎·帕帕斯(Vanessa Pappas)成為過渡CEO。

這段時間,公司從上到下說得最多的三個詞是:地緣政治、中美對抗、不可抗力。其實99.9%的人都不知道公司究竟在經歷什麼,更不知個人命運何去何從。不知情的中高層,安撫不知情的基層道:“盡人事、聽天命。”

“互聯網詩人”、已出任字節戰略負責人的朱駿發表演說:“在這高牆壘築的時代,TikTok的使命就是去建立橋樑,讓全世界的人能夠彼此連接、享受快樂。”這番慷慨陳辭,鼓舞了一群人。

撲朔迷離的美國風波,最終緩解於特朗普的競選失利。“這有點像什麼呢?我趴那兒不動,感覺他們會'死',他們就真的'死'了。”一位密切關注此次事件的業界資深人士說,稍有一步差池,字節在美資產血本無歸。張一鳴因為談判客觀上延長了時間,熬過美國大選。美國新任總統拜登上台後,撤銷了封禁令,字節因而避免災難。

他認為此次事件,要比字節以前在國內“躲過巨頭的追殺”艱難得多。它曾游刃於巨頭間,和巨頭談戀愛,但沒倒向任何一方陣營,練就了“左右逢源”的本領。而在TikTok事件裡,字節面臨的局面更為被動,博弈對像也更為龐大,“它就像大海裡的一葉浮萍”。該人士以車開進北京狹窄的胡同作比,令所有人沒有料到:“它穿過一次,這次開進去,又出來了。”

各國政府對數據安全管控不一。為了不再度以身涉險,字節設置了異常嚴格的隔離機制。據對此了解的法律方面人士說,針對個人賬號、住址、社保卡、消費記錄這類敏感數據,大原則是“中國的數據在中國,海外的數據在海外”。在美國、歐洲、新加坡等,TikTok設有數據中心。全球不同地的數據流入哪個數據中心,會先依據法律,再根據就近原則。譬如在事態特殊的美國,即使其他數據中心在地理上更佔優,數據也不會流出美國邊境。

“這是個龐大工程。”一位接近字節高層的人士說,公司花費很大資金完善這件事,從各個層面隔離數據,進行數據加密,設計高複雜度驗證機制,使不同權限的人“既能支持工作,又不能看數據”。

字節也成為本地化最徹底的中國科技企業。“中國沒有一個互聯網公司能這麼依靠local。”有員工說道。就連依賴總部的中台也要本地化,如掌握了增長鑰匙的用戶增長中台,在海外其實很難招。但美國、英國、日本、巴西、德國都設有增長策略團隊。有些市場在一段時間還讓兩邊團隊PK。

這麼做的目的不是競爭,而是以競賽替代訓練,讓中國人幫本地人成長。最痛心的就在於此。中國團隊做大市場、積累方法論,然後他們親自上場招聘本土團隊,將技能傳授出去。明明知道結果是“亂拳打死老師傅”。“我們每天都擔心是不是要降臨到自己的頭上,”一位親歷者稱,“但屬於慢慢滲透。”

中國員工抱怨道:“他們工作勤奮度遠遠比不上中國人,普遍是965(9點上班、6點下班、工作5天)。”“當地人不做的事我們做,他們闖了禍,我們要擦屁股。”而且現在是,“TikTok基本不在國內招人,國外招不到的才在國內招”。

全球化擠壓了中國人的工作機會。聲勢浩大的“本地化”造成了,一位中國公民要想在字節國際化的大船之上,大概有三種選擇。一是變更常駐地到新加坡、洛杉磯等,這樣可訪問當地數據;二是拿美國綠卡,通過VPN訪問當地數據,但有權限限制;三是從接觸數據的核心部門騰挪至不必依賴數據的地帶,相對離開決策中心。

經歷了政治大冒險,雖然知道本地化是正確道路,也是必經之路,但他們依然是這艘艦隊上的傷心之人。不久,傷心之人就下船了。

09 巨浪上的艦隊

從政治夾縫死裡逃生,並醒悟對梅耶爾的任用是一次失誤後,張一鳴進一步琢磨起他的全球化艦隊。組織構造是一項精妙活計,眼睛在鏡片後迴光一閃,都是人性的度量。

2021年5月以後,TikTok一把手既不是中國人張楠、朱駿,也不是美國人梅耶爾、帕帕斯。張一鳴欽點集納了華人血統、新加坡國籍、英美留學背景,以及一張英俊而親和的東方面孔的周受資,出任TikTok總經理。很多員工告訴我,這是精心考量的結果,也是全方位“平衡的結果”。“在西方和中國之間找到了一個平衡。”

到崗後,週受資在all-hands meeting發表演講,他的俊朗外表和精英背景俘獲了人心。沒有到現場的員工在視頻觀看,評論區出現:“好帥”、“顏值暴擊”、“把頭像給我放到最大”。“受資太完美了。”一位員工說。

也有員工聳聳肩,說他講的不過是些“片湯話”。“我都聽了三遍了。”

腳本永遠是:在新加坡上學、參軍,到英國念大學;一次機會和聲名顯赫的俄羅斯老闆Yuri Milner結識,在DST工作的五年中,投資了小米、滴滴、阿里等中國公司;然後收到哈佛商學院offer,不顧Yuri挽留重返校園,Yuri在這期間投了令人垂涎的大單子,他表達了羨慕和惋惜。“有點凡爾賽,但不讓人討厭。”當然,他重點說到,自己如何見到張一鳴。演講還摻雜了一丁點遇見人生伴侶的私人橋段,拉升好感。

在艦隊金字塔上,週受資雄踞於頂。作為總舵手,他麾下有最重要的兩員將領:一個是中國人朱文佳,一個是美國人帕帕斯。朱文佳主導產研,帕帕斯主管區域總經理(GM,General Manager),後者精力花在本地化運營上。

更直觀來說,朱文佳統管大部分中國人,帕帕斯統管大部分外國人;週受資凌駕於二人之上,以他身兼多元的優雅身段,駕馭和平衡中國人和外國人。

先來看這艘艦隊圖譜的左半邊。

朱文佳皮膚黝黑,戴黑框眼鏡,是字節老員工。他最早向推薦算法中台負責人楊震原匯報,負責Data IES(互娛社區)。在字節文化熏陶出來的這位技術高層,有著和張一鳴相仿的氣韻。他曾在內部分享會上說,自己不會開車,認為太浪費時間了。他打車上下班。在日復一日往返的一個半小時裡,朱文佳都會坐在出租車後座上研讀論文。每兩週,能讀完一份不錯水準的博士論文。博士論文相比文獻更系統和深入淺出,是100多頁的全英讀物。

在字節的管理者階梯上,是抖音讓他向前邁出一大步。抖音遠沒有飛黃騰達的時候,朱文佳作為中台人員,帶團隊入駐做推薦算法,實現了“武裝到牙齒”的增長。抖音日活破億時,他拿到了字節最高績效“O”(outstanding)。只有為公司做出傑出貢獻、鳳毛菱角的人才能獲此殊榮,據說年終獎能拿一百個月——不少同僚提起這個,都認為會是個讓人嚥口水的天價數目。接著,朱文佳主動請纓向產品轉型,出任今日頭條CEO。誰都知道,今日頭條增長早就停滯,抖音崛起甚至反向侵蝕了頭條。但藉此練兵場,朱文佳從單純推薦算法負責人,成長為產品和技術能力兼備的領軍人。2021年2月,朱文佳帶著傳奇色彩轉戰TikTok。

圖譜再向下一級,幾位關鍵人士向朱文佳實線或虛線匯報,分別是:

· 研發負責人梁宇明(曾任Hulu中國數據與廣告團隊負責人),實線匯報給字節工程中台負責人洪定坤,虛線匯報給朱文佳。

· 推薦算法負責人徐劼,實線匯報給朱文佳。

· 產品負責人談斯奇(曾供職火幣和小紅書),實線匯報給朱文佳。

· 內容畫風負責人王率丁,實線匯報給朱文佳。

· 直播負責人王贏磊(曾創業以及任職Snapchat),實線匯報給字節直播中台負責人韓尚佑,虛線匯報給朱文佳。

· 增長負責人劉涵宇(曾供職百度和騰訊),實線匯報給字節用戶增長中台負責人趙祺,虛線匯報給朱文佳。

在朱駿時期,TikTok有兩名頗受垂青的產品負責人:王贏磊(Adam)和談斯奇。王贏磊以前在TikTok主管策略,策略包括“國家”和運營產品(內容理解和內容畫風);談斯奇主管產品feature。

字節是一家熱衷提攜年輕人的公司,王、談二人能代表這類人的典型畫像——90後,是從教育遴選系統走出的優勝者,名校海歸、聰明機靈;尤為要緊的是,對公司保有一顆誠摯的心。還比較聽話。

其中,王贏磊一手搭建“國家”產品經理團隊,容納十餘人,扮演了橋樑。他們橫架在中國區和各地GM中央,疏導分化和情緒,肩扛業務指標。但是,這個團隊像是從中國向海外權力過渡的中間形態,朱文佳到任時已名存實亡了。目前,王贏磊負責TikTok直播;王率丁接下他剩下的運營產品(內容理解和內容畫風)。

再來看圖譜的右半邊。

帕帕斯一頭金色短髮,是位高個子、氣場強大的女性。“她的氣場讓你覺得是個好萊塢明星。”她個性強勢,處事風格細緻,是少有工作勤勉、能嚥下中國企業996苦果的美國職業經理人。字節從YouTube把她挖過來。

員工回憶道,在美國,有次夜幕降臨,在一層能容納一兩百人的碩大辦公室,人都走空了。最後,空蕩盪大房子裡,只剩下中國員工、帕帕斯和保安三人。“幾乎有七、八天都是這樣一個狀態,九、十點下班,身先士卒,”落單的中國員工感慨,“美國人真的也不看老闆臉色,一個GM都沒走,下面的人走光了。”

在帕帕斯之下,向她匯報的大多數是Local GM,Local GM掌握地方管轄權:

· 北美總經理由帕帕斯擔任。

· 歐洲總經理(不含東歐)Rich Waterworth,是一位戴黑框眼鏡的白人,身材魁梧。2020年底,他在英國《標準晚報》上發公開信稱,歐洲月活超1億。

· 澳大利亞總經理是Lee Hunter,曾在Google工作十多年,擔任YouTube全球品牌主管,也曾是一家澳交所上市公司的CEO。

· 日本總經理佐藤陽一,日本人,在谷歌、雅虎工作多年,是見證了日本營銷變遷的老兵。

· 東歐總經理齊向前,是GM中少有的中國人,有俄羅斯供職經驗,曾任阿里巴巴文化傳媒俄羅斯負責人。

TikTok艦隊之上,還有一人是個特別的例外——Erich Andersen。Andersen是美國人,一頭白髮,年過半百。他擔任字節全球總法律顧問,掌舵法務、政府關係、公共關係。其實,他攬了大多柳臻的權力版圖(柳臻於2020年5月離職)。Andersen籠罩著一層神秘光暈。一位員工特意指了指他的名字,對我說:“他是能直通張一鳴的。”

在字節,Andersen沒有馬上嶄露才能。得益於政治風暴,他幫襯了字節起訴美國政府,贏得張一鳴的信賴。Andersen曾供職微軟,從一個法務人員,一步步爬至高層之列,任首席知識產權顧問。了解他的人說,Andersen常駐紐約,是位威嚴又不失慈祥的領導者,對員工傾向理解和鼓勵。相比柳甄,他在全球化視野下更富經驗——過去幫美國公司進入中國市場,現在幫中國公司設法做大美國市場。他或許能充當,艦隊經受巨浪時的一顆壓艙石。

除此之外,TikTok商業負責人Blake Chandlee、CSO Roland Cloutier等也都向周受資匯報。2021年以前,TikTok不強調ad load等商業化指標,一門心思做增長;2021年以後,TikTok加速商業變現,這使得Chandlee正發揮日益重要的作用。他的全球銷售團隊好比字節中國區的張利東軍團。

在這個精巧雕琢的結構中,字節抱著良苦用心,設置了一些額外的機制,既用來平衡人性,又加速這艘巨型艦隊運轉。

近兩年,字節強調“虛、實雙線匯報”機制。其中,中台和各業務線的平衡,是重中之重。拿用戶增長中台來說——歐洲增長負責人,實線匯報給用戶增長中台負責人趙祺,虛線匯報給歐洲總經理Rich Waterworth,這樣能“讓Rich有安全感”。

一位調研過TikTok的分析師說,字節全球化管理的精髓是“管得住、放得開”。比如在印度,TikTok曾把各個小語種基本都做了一遍。這只有本地人能做到——既需要組織容忍度,又需要組織糾錯能力。

PMO(項目管理)之風近兩年也在字節風靡。企業膨脹太快,部門牆、溝通不暢湧現。PMO是對抗手段。項目管理人員,為特定項目服務,管理項目規劃、排期,遇突發時扮演“救火隊長”。他們就像是艦隊上的小馬達、主引擎上的潤滑劑。朱文佳到來後,設立PMO部門(Project Manage Office),成立了20多個項目組。

PMO賦予了商戰靈活性。2021年4月,快手海外通過撒幣做裂變,迎來一波增長。TikTok設立阻擊快手專項,支持用戶增長中台。他們盯著各國排行榜,砸錢貫徹“榜單壓制”的指令。TikTok漸漸奪回先機。

不過,這艘艦隊上,很多看似位高權重的管理者,掌握的是“有限權力”。真正手握大權的人,時時刻刻讓自己處於玄妙的安全中。公司設置了信息分層機制。

看起來獨掌一方的GM,無權查看管轄國家所屬s/a/b/c分級,尤其當級別墊底是b/c/其他的時候;公司更不會讓他們知曉,自己給其他國家撥了多少預算。這些會滋生內心不平衡,在管理上添堵——字節一隻手掃蕩壁壘,保證通暢運行;一隻手又埋下壁壘,將權力置於極少數人的控制下。

10 格子衫、月餅、宇宙條

在出海艦隊上,週受資是第五位掌舵者。張一鳴總是知道,該在什麼階段重用什麼樣的人。

職業經理人鱗次櫛比——周晶錦和劉新華替他在國際化道路上試錯;柳臻幫他搭建了早期人脈;張楠和朱駿交替為他理順產品,特別是朱駿縫合了一部分的文化隔閡;本來寄託於借梅耶爾的美國人身份,擺平美國政府,不過計劃告吹了;帕帕斯在危機中臨時補位。員工早就習慣了高層來了又去,將其歸納“完成了階段性使命”。現在,船交到週受資的手上。

一開始,做業務的人擔心週只懂財務、戰略和投資,業務理解欠缺,但一段時間後發現“有點超出預期”。而且,週受資情商很高。他到字節後,做出了不易察覺的改變。

最顯著的一條是,他從在小米時西裝革履一族、CFO派頭,立馬降格——換上了格子襯衫。一位員工甚至準確地告訴我,這個改變是在他入職第二個月發生的。因為在第一個月,公司對他的指望是,讓他像在小米那樣,把公司送上資本殿堂;但第二個月字節緊急宣布上市計劃取消、無限期延長,他馬上換了風格。“像個變色龍一樣。”

為了融入張一鳴的文化,不少員工觀察到,週受資悄悄清空了Twitter和Instagram。“他是在模仿,融入這邊的高管。”他的前雇主、小米創始人雷軍是喜歡高調宣傳的熱心腸,張一鳴正相反。週受資洞悉了這一點。

他很少就業務細節發表意見。不過去年,他提出了一個重點攻堅方向——“去政治化”。“變成一個純娛樂產品。”一位接近TikTok的人士說。

另一件他反复思索的是,如何進一步調試組織,以減少全球化框架下的文化衝突(cultural shock)。

中國企業中,字節跳動已成為容納外國人最多的內容平台公司。不像華為、小米這些硬件企業國際化,派中國人背井離鄉、遠渡重洋,再拿豐厚的薪酬慰勞他們;內容產品帶文化屬性、地域基因,字節招募大量本地人。這導致了,中國人和外國人的文化衝突不斷——就連幾盒月餅,都能惹出紛爭。

中秋節應當只給中國員工發月餅,還是一視同仁,給全球員工發?

過去,字節選擇前一個。一批外國員工抱怨遭受了不公正待遇。後來,字節學聰明了,提前發問卷,讓海外員工自願選擇要不要月餅。這個做法無可指摘——既送上溫暖,又留有迂迴餘地。沒想到,另一批以美國人為首的員工站出來,質疑道:“這是傳播中國文化。”後來公司安撫了他們。

中國人重集體主義,更易服從;美國人從小講究個體,個人意識強。這迫使TikTok在出海征途上,一面要降妖除魔,一面要順應各國獨特的文化、價值觀做心靈按摩——後者對大部分中國企業而言,是全新課題。

有員工說,字節海外尤其是美國員工,心底里認為自己是為TikTok工作,而不是字節跳動。一個表徵是,他們的領英一般只寫TikTok職位,不會提及ByteDance。

所以,字節格外重視對海外人員的管理。TikTok中國區全員會,有時因各種原因推遲,但美國全員會一定按時保證。同時,字節在各地區配備內部溝通人員。海外員工提問常會涉及企業責任、人權、男女平等、種族平等,溝通人員要根據本土特色協調潤色答案。為了應對全球化管理挑戰,2020年,張一鳴在字節的文化守則中新增了一條:多元兼容。

“TikTok是全球化的優秀案例,”一位知名券商的首席分析師對我說,“很多海外用戶也未必了解TikTok是哪國公司。”

字節國際化沒有總部。雖然新聞頻繁曝光他們考慮設新總部,但遲遲沒有落下。“現在還沒定下來呢,可能也不會有總部。”有員工談道。即使是新加坡——週受資、朱文佳,以及重要產研人員常駐於此——都沒有總部之稱。和周受資的粘合劑效應一樣,新加坡也是東西文明的平衡之所。

一步一步地,TikTok長成一張看不清節點的巨型虛擬網絡,盤旋於全球上空。

在數據上,TikTok曾經奮力追趕抖音。剛要接近,印度突遭封殺,日活回落了1億多。花了一年多時間,TikTok又趕上來。綜合多位知情人士,截至2022年初,TikTok日活已超7億,並且“增速還依然非常快”。而抖音過去一年都鮮有增長,日活約6.7億,TikTok如願全面超越。兩者合併,這款產品全球破13億日活。同時,它的下載量超越了霸主Facebook,位列全球社交產品第一。

在組織上,字節正經歷從中台驅動到事業部驅動的變陣。在淡化中台、強化事業部的背景下,用戶增長中台負責人趙祺,把國內成熟業務的增長都交給了各個事業部,自己只帶海外增長;同時他接手了商業化產品穿山甲,自己也納入到張利東的系統內。“一個花錢最多部門的負責人都開始做商業化,UG變成二級部門。”接近字節商業化的人士認為,這不僅符合當下降本增效、去肥增瘦的大環境;同時折射出TikTok商業階段的演變。

飛躍商業四階段中最精彩的“拐點”之後,TikTok已不再依賴UG中台,增長飛輪能自然轉動,並且來到最後階段:加速商業化。目前,TikTok商業化仍有很大空間。據外媒報導,TikTok在2022年收入可能達到110億美元。上述人士透露,內部還有一個更激進的目標,在110-200億美元之間。

而其最大風險依然是地緣政治。

回頭望去,抖音和TikTok誕生以後,字節員工體量從3000爆炸增長至超過13萬(含外包),翻了40多倍;估值從110億美元扶搖直上至近4000億美金,翻了快36倍。它從那棟能停直升機的矮樓“起飛了”。這家不斷宣揚要縮小ego的公司,有了一個蔚為壯觀的稱謂:宇宙條。

2021年中,由於抖音和TikTok數據喜人,字節舉行小範圍慶功會。知情人士透露,在給美國股東匯報時,總裁辦人員端上來一個小蛋糕,上面插了一盞點燃的蠟燭。雖然張一鳴不喜歡這般俗套情境,但還是湊過去把蠟燭吹滅了。

在高速度完成全球化的大擴張後,張一鳴已經卸任CEO,於2021年底退居二線。字節跳動現任CEO梁汝波,從大學宿舍就跟隨張一鳴創業,是一個比張一鳴更謙虛、內斂、低調的聯合創始人。有內部人士提醒我注意,梁汝波是技術背景,這有利於字節跳動全球品牌形象。他的英文進步大,已經和外國人對答如流。而且,口音要比張一鳴小不少。

最後,將時光退回到十二年前,此時張一鳴和梁汝波剛創辦上一家公司九九房,2010年是公司的第二個年頭。這年聖誕節,張一鳴看了影響一代移動互聯網創業者的電影——扎克伯格傳記片《社交網絡》。年少成名的社交網絡創始人,和張一鳴一樣是80後,扎克伯格甚至比張一鳴小1歲。

看完電影,張一鳴點開豆瓣App,敲下一句簡短的評論:“《The Social Network》印象最深的詞是偏執。”他給了這部電影四星推薦。

一年零三個月後,張一鳴創立字節跳動。往後的很多年,Facebook一直埋在他的心底。不過現在,他不再那麼頻繁地提起這家公司了。

誠如張一鳴率領TikTok逆浪出征,在這個世界,假如你不被慾望吞噬,或許你就能一口吞噬慾望。(投資界)